馬春梅:兒孫滿堂農(nóng)場(chǎng)生活很幸福

來源:天山時(shí)報(bào)

2017-08-04 16:27:08

7月22日,山東女兵、五一農(nóng)場(chǎng)退休職工馬春梅的妹妹馬紹芝帶著大女兒、大女婿、二女兒、二女婿來看望她。子女們?cè)趶N房里忙著做飯,馬春梅和妹妹坐在客廳里聊著天,回憶起過去。

一

1952年之前,父親去世,母親帶著馬春梅兄妹四人在山東省乳山縣馮家鎮(zhèn)馬家莊村生活,母親織布賣線,馬春梅紡紗賣線并幫著母親照料龍鳳胎弟妹,哥哥在家種田,一家人生活得緊緊巴巴。

有一天,當(dāng)區(qū)長(zhǎng)的叔叔告訴馬春梅,新疆在招女兵,問她想不想去,需要上過學(xué),還要參加考試。當(dāng)兵是一件光榮的事情,也是馬春梅一直向往的,她立即報(bào)了名。回家告訴母親時(shí),母親雖然舍不得,但還是選擇了支持。第二天,馬春梅就和村里的其他9名女青年一同趕往煙臺(tái),參加學(xué)習(xí)并順利通過考試。

“別人問我,你這么小的個(gè)頭,部隊(duì)怎么會(huì)看上你?我回答,還不是看我機(jī)靈。”馬春梅說,招兵時(shí),把她從隊(duì)伍里挑了出來,她以為當(dāng)不成兵了,很失落,結(jié)果挑出來的人是選上的。后來,馬春梅帶著大紅花,在鄉(xiāng)親們敲鑼打鼓的歡送下,踏上去新疆的路途。當(dāng)時(shí),馬春梅家大門上掛上了“一人參軍全家光榮”的牌匾,這讓村里的人很是羨慕。

1952年3月,馬春梅和其他一同參軍的女兵從縣城出發(fā),先坐火車,后換乘汽車,經(jīng)過一個(gè)月的奔波,來到迪化(今烏魯木齊),被分配到二軍六師十八團(tuán)第一營(yíng)機(jī)槍連當(dāng)戰(zhàn)士,駐扎庫爾勒縣。

換乘汽車的那段時(shí)間,馬春梅記得很清楚,車隊(duì)向前望不到頭,向后看不見尾。那時(shí),路上有土匪,車廂四個(gè)角都有持槍的戰(zhàn)士站崗,女兵們圍坐在車廂中間。白天趕路,晚上休息,走走停停,停停走走,為了安全,女兵吃飯、上廁所、休息都是集體行動(dòng)。讓馬春梅印象深刻的是路上喝的水,由于是輪胎裝的,橡皮味道很重,但是沒辦法,當(dāng)時(shí)的條件就是那樣,大家渴得不行了還得喝。

路上,馬春梅就被任命為班長(zhǎng)。當(dāng)時(shí),班里的女兵和她商量,太艱苦了,我們跑吧。馬春梅說,既然來當(dāng)兵了,就要堅(jiān)持下去。

到二軍六師十八團(tuán)第一營(yíng)機(jī)槍連,馬春梅被分配到話務(wù)班當(dāng)班長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)住的是地窩子,主要任務(wù)是接電話,只要有時(shí)間,部隊(duì)就會(huì)組織她們學(xué)習(xí)。晚上夜深人靜時(shí),馬春梅一個(gè)人走出地窩子,看見滿天星星就會(huì)想家。晚上,總會(huì)有戰(zhàn)士吹笛子、拉二胡,她覺得非常好聽。

二

學(xué)習(xí)工作的那段時(shí)間,部隊(duì)經(jīng)常舉辦聯(lián)歡活動(dòng),就這樣馬春梅認(rèn)識(shí)了愛人汪金蓮。汪金蓮和馬春梅一個(gè)團(tuán),他是炮兵班班長(zhǎng)。經(jīng)過一段時(shí)間的交往,兩個(gè)人確立了戀愛關(guān)系,并上報(bào)組織,準(zhǔn)備結(jié)婚。部隊(duì)專門給汪金蓮和馬春梅準(zhǔn)備了一間房子,給他們舉辦了一場(chǎng)婚禮。

1960年,因工作需要,五一農(nóng)場(chǎng)需要兩名指導(dǎo)員。部隊(duì)選派了汪金蓮和另一名同志。11月,馬春梅跟隨丈夫調(diào)至五一農(nóng)場(chǎng)二隊(duì),她被安排到托兒所當(dāng)保育員。

來托兒所的孩子是場(chǎng)部機(jī)關(guān)、醫(yī)院、學(xué)校、修理廠的職工子女,大大小小近30個(gè)孩子。

馬春梅大女兒汪華說:“前幾天朋友聚會(huì),今年40多歲、曾被母親帶過的黃秀妮說起了我母親,聊起了托兒所的故事。”

黃秀妮說:“馬阿姨每天早早就來到托兒所,打掃衛(wèi)生,架爐子,燒開水,等待職工送孩子入托;中午要安頓孩子入睡,可她自己卻沒有午休過;下班,等最后一名孩子被接走才回家。那時(shí),職工都是集體勞動(dòng),加班加點(diǎn)忙生產(chǎn),回來時(shí)都很晚了。天黑后,要是家長(zhǎng)還不來接孩子,阿姨就將孩子帶回家,等職工從她家將孩子接走。”

早上沒有吃飯的孩子,馬春梅還要給他們喂飯。有時(shí)候,江華兄妹幾個(gè)也會(huì)去托兒所吃飯。那時(shí),托兒所的房間是一排窯洞式土坯房,床位很緊張,午睡時(shí),都是兩名小孩頭對(duì)腳睡一張床。后來,托兒所有少數(shù)民族職工的孩子,為此,馬春梅專門了解了少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。

馬春梅說,她還利用在部隊(duì)時(shí)學(xué)到的知識(shí),給孩子們講故事,教大一點(diǎn)的孩子唱革命歌曲。入托的孩子分大班和小班,在春夏秋3個(gè)季節(jié)里,她經(jīng)常帶著大孩子到室外籃球場(chǎng)和場(chǎng)部周圍的樹林帶陰涼處活動(dòng)。

20世紀(jì)六七十年代,農(nóng)場(chǎng)條件很艱苦,只有一條土路,雖然托兒所是窯洞式房子,現(xiàn)在看著很簡(jiǎn)陋,但在當(dāng)時(shí)算是好房子了。后來,農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件有所好轉(zhuǎn),到20世紀(jì)七十年代末、八十年代初,特地在場(chǎng)部西側(cè)建了一棟土木結(jié)構(gòu)的托兒所,雖然條件稍有改善,但室內(nèi)仍然沒有暖氣和廁所,冬天需要燒煤,用鐵爐和火墻來取暖,對(duì)于馬春梅來說,這個(gè)時(shí)候要注意的就是不能讓孩子燙著。

“那時(shí),有些孩子很調(diào)皮,哄完這個(gè),那個(gè)又哭。”馬春梅欣慰地說,現(xiàn)在,這些孩子都長(zhǎng)大了,有出息了,農(nóng)場(chǎng)也在他們的手中變得越來越美,真的很開心。

三

1981年,馬春梅光榮退休,現(xiàn)在4個(gè)孩子都已成家立業(yè)。農(nóng)場(chǎng)與過去相比,發(fā)生了翻天覆地的變化。馬春梅剛到農(nóng)場(chǎng)時(shí),各方面條件都很差,生活物資匱乏,糧、油按人定量供應(yīng),其他一切生活用品幾乎都要憑票供應(yīng)。工作環(huán)境和辦公場(chǎng)所也不好,場(chǎng)部辦公室是土坯房,住的房屋是沒有光線的地窖子、土窯洞。道路只有一條,還是沙土路,遇到下雨天和春季化雪時(shí)泥濘難行。現(xiàn)在,農(nóng)場(chǎng)樓群聳立、小區(qū)靚麗,出行有四通八達(dá)的柏油路,十分方便。馬春梅住進(jìn)了帶電梯的樓房,房子鋪的是木地板。

“關(guān)鍵是兒女孝順,經(jīng)常帶我出去游玩。”馬春梅高興地說,現(xiàn)在是四世同堂。7月23日,重孫子過2歲生日,兒女們都要回來,大家一起去農(nóng)家樂玩一玩。

“每個(gè)周末,我們都要回來,陪母親說話。”馬春梅的大女兒汪華說,母親今年87歲,要好好珍惜與母親在一起的時(shí)間。

現(xiàn)在,馬春梅和兒子汪成杰住門對(duì)門。汪成杰說,為方便照顧母親,他專門挑選了這間房子。他愛人做好飯,出門就可以叫母親來吃飯,有時(shí)還可以去母親那做飯。

退休后,馬春梅想回老家看一看,汪華和妹妹專門陪著母親回了趟山東老家,還去杭州、上海、北京等地看了看。

馬春梅覺得在農(nóng)場(chǎng)生活挺好的,每個(gè)月退休工資3400多元,夠用了。她和兒子、孫子都已住上了寬敞明亮的樓房,吃穿住行樣樣不愁!想想以前,對(duì)比現(xiàn)在,馬春梅作為農(nóng)場(chǎng)第一代軍墾戰(zhàn)士,和其他老職工的心情是一樣的,看到農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)在飛速發(fā)展,取得的成績(jī)令人振奮,她認(rèn)為過去再苦再累都值得。

現(xiàn)在兒孫滿堂,兒女們屬于農(nóng)場(chǎng)第二代創(chuàng)業(yè)者,有的現(xiàn)在已經(jīng)退休,有的快到退休年齡,這樣美好的幸福生活是馬春梅當(dāng)初想都不敢想的。

聽說山東省委省政府、兵團(tuán)黨委、十二師黨委正在開展紀(jì)念山東女兵進(jìn)疆65周年紀(jì)念活動(dòng),聽說還有很多山東女兵和她一樣生活在新疆、兵團(tuán),馬春梅很是激動(dòng),一再追問,還有多少山東女兵在新疆?在兵團(tuán)?能聯(lián)系上她們嗎?

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

時(shí)政微觀察丨以中國(guó)式現(xiàn)代化推動(dòng)亞太繁榮全球發(fā)展

- [詳細(xì)]

- 央視新聞客戶端 2023-11-14

外媒:波蘭內(nèi)閣集體辭職 總理被授權(quán)組建新政府

- 中新網(wǎng)11月14日電綜合外媒報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日,波蘭總理莫拉維茨基在波蘭新一屆議會(huì)首次會(huì)議上表示,他領(lǐng)導(dǎo)的本屆內(nèi)閣將根據(jù)憲法規(guī)定集體辭...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2023-11-14

日本內(nèi)閣官員接連辭職 首相岸田文雄道歉

- 中新網(wǎng)11月14日電據(jù)日本放送協(xié)會(huì)報(bào)道,11月13日,日本財(cái)務(wù)副大臣神田憲次因欠稅問題辭職,這也是岸田新一屆內(nèi)閣成立兩個(gè)月內(nèi),第三名內(nèi)閣官...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

專家:肺炎是5歲以下兒童的頭號(hào)殺手,建議加強(qiáng)疫苗接種

- 中新網(wǎng)11月14日電“肺炎是5歲以下兒童的頭號(hào)殺手。”近日,清華大學(xué)附屬北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院兒科主任醫(yī)師晁爽在一場(chǎng)研討會(huì)上強(qiáng)調(diào),預(yù)防兒童肺...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

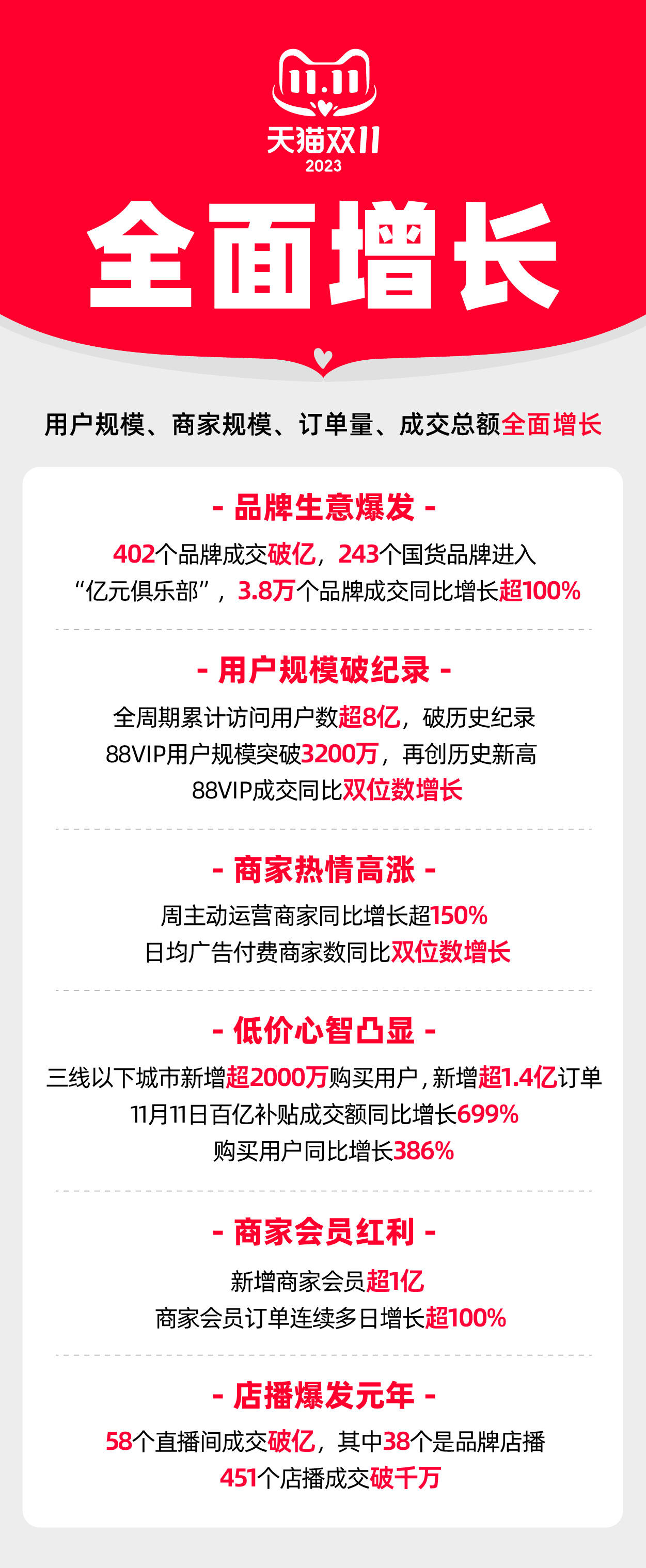

完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈增強(qiáng)電商品牌度

- 近日,一場(chǎng)以“好品山東商行天下”為主題的山東籍主播直播帶貨活動(dòng)在濟(jì)南開播,活動(dòng)吸引了60多家山東本土企業(yè)參與,推介山東特色農(nóng)產(chǎn)品、生...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng)山東頻道 2023-11-14

我眼中的習(xí)近平|溫暖人心的老朋友

- [詳細(xì)]

- 新華社 2023-11-14

央行11月14日開展4240億元逆回購操作 期限為7天

- 中新網(wǎng)11月14日電據(jù)央行網(wǎng)站消息,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2023年11月14日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了4240億元逆回購操作,中標(biāo)利...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

7部中國(guó)作品獲國(guó)際體育電影電視獎(jiǎng)

- 本報(bào)訊記者日前從北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心獲悉,當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周,2023米蘭國(guó)際體育電影電視節(jié)全球總決賽舉行頒獎(jiǎng)典禮,北京國(guó)際體育電影周選...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

強(qiáng)力枇杷露+阿片類藥品有成癮風(fēng)險(xiǎn)

- 文/羊城晚報(bào)記者陳輝通訊員馮美期王校宇很多人認(rèn)為中成藥療效佳、毒副作用小、藥性溫和。事實(shí)上,中成藥品種繁多、組成復(fù)雜,不合理使用也...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

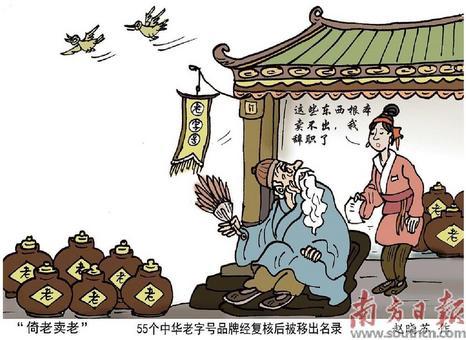

老字號(hào)并非“一老永逸”

- 高維老字號(hào)躺在功勞簿上吃老本的時(shí)代,過去了。根據(jù)《通知》,長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)不善的55個(gè)品牌被移出中華老字號(hào)名錄,經(jīng)營(yíng)不佳、業(yè)績(jī)下滑的73個(gè)品牌...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

美國(guó)聯(lián)邦最高法院首次設(shè)置大法官道德準(zhǔn)則

- 中新社華盛頓11月13日電美國(guó)聯(lián)邦最高法院當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日公布了針對(duì)9名大法官的道德準(zhǔn)則。這是最高法院首次設(shè)置對(duì)于大法官的道德準(zhǔn)則。近來,...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

中國(guó)美術(shù)館展出八閩工藝佳作

- 本報(bào)訊“守正雅和——工藝美術(shù)大師作品展”日前在中國(guó)美術(shù)館開幕。此次展覽是“中國(guó)美術(shù)館學(xué)術(shù)邀請(qǐng)系列展”之一,邀請(qǐng)第七屆中國(guó)工藝美術(shù)大...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

發(fā)熱恐懼癥或?qū)е峦藷崴帪E用

- 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院兒科主任陳壯桂表示,與往年相比,今年支原體感染患兒最突出的癥狀是持續(xù)高熱,如何解決孩子“高熱”成了兒科急診的焦...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

- 1“白菜價(jià)”機(jī)票尷尬了誰?

- 2外交部:七國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)聲明談巴以卻不提停火止戰(zhàn)

- 3中國(guó)集裝箱船成波羅的海天然氣管道受損事件重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象?外交部回應(yīng)

- 4檢察機(jī)關(guān)依法分別對(duì)宋權(quán)禮、劉燕忠、孔發(fā)龍、唐興倫、馬林波決定逮捕

- 5山東省政協(xié)原黨組成員、副主席孫述濤被決定逮捕

- 6臺(tái)灣姓名統(tǒng)計(jì)出爐 疊字名字“婷婷”最多

- 7朝鮮關(guān)閉12個(gè)駐外使領(lǐng)館包括其駐香港總領(lǐng)館 中方回應(yīng)