用立法之“定”來適應(yīng)改革之“變”

來源:光明日報

2018-12-18 09:30:12

用立法之“定”來適應(yīng)改革之“變”

十二屆全國人大法律委員會主任委員喬曉陽:

□ 本報記者 朱寧寧

“改革開放40年,我參與立法工作只有35年。”從1983年開始接觸、參與立法工作,搞了整35年立法工作的喬曉陽介紹自己時,用了一個“只”字。

由于曾擔(dān)任全國人大常委會副秘書長、香港特別行政區(qū)基本法委員會主任、澳門特別行政區(qū)基本法委員會主任等職,加上解答問題詳細(xì)耐心、風(fēng)趣幽默,喬曉陽被港澳媒體親切地稱為“喬老爺”。今年3月,全國人大法律委員會更名為全國人大憲法和法律委員會,同月退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的喬曉陽成為全國人大法律委員會史上最后一任主任委員。

“十一屆三中全會決定實行改革開放的同時,決定全面恢復(fù)并加強(qiáng)立法工作。40年來,我國的立法工作和改革開放相伴而生、相伴而行。”談到40年來立法工作中如何處理立法與改革的關(guān)系,“喬老爺”用一個個親歷的立法故事,把這個他認(rèn)為“老生常談”的話題仍講出新意。

立法要“既好看又好吃”

“為什么要處理立法和改革的關(guān)系?因為這是一對矛盾。”在喬曉陽看來,立法是把穩(wěn)定的、成熟的社會關(guān)系上升為法,把社會關(guān)系用法的形式固定下來,它追求的是穩(wěn)定性,所以立法的特點(diǎn)是“定”。而改革恰恰是對原來定下的、但不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的制度、做法進(jìn)行改變,是制度自我完善的一個手段,所以改革的特點(diǎn)是“變”。

喬曉陽總結(jié)出了改革開放40年來立法工作當(dāng)中的一條主線——用特點(diǎn)是“定”的立法來適應(yīng)特點(diǎn)是“變”的改革。這其中,經(jīng)歷了“先改革后立法”“邊改革邊立法”到“凡屬重大改革必須于法有據(jù)”幾個階段。

“每個階段在處理立法與改革關(guān)系的時候又有不同的特點(diǎn)。”他舉例說,比如,從立法“有比沒有好”“快搞比慢搞好”“宜粗不宜細(xì)”,到“能明確的盡量明確、能具體的盡量具體”等等。

回顧改革開放初期,喬曉陽指出,往往是改革實踐走在前面,立法任務(wù)更多是把實踐中成熟的經(jīng)驗規(guī)定下來、肯定下來,鞏固改革的成果,同時又為下一步改革留有余地。

“這個時期的立法往往帶有一種階段性的特點(diǎn),就是先把制度建立起來再逐步向前推進(jìn)。那時候我經(jīng)常講一句話,立法要‘既好看又好吃’,‘好看’就是在肯定現(xiàn)成經(jīng)驗的同時,這個法律還要體現(xiàn)改革的方向,還要有時代性;‘好吃’就是能下得去嘴,能把法律的規(guī)定落到實處,不能不顧實際去遷就形式和理論上的完美。要把法律的穩(wěn)定性、可行性、前瞻性結(jié)合起來。”喬曉陽說。

依法治國需要一個過程

20年前,1998年12月29日,九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過證券法,自1999年7月1日起施行。這是新中國成立以來第一部按國際慣例、由國家最高立法機(jī)構(gòu)組織而非由政府某個部門組織起草的經(jīng)濟(jì)法。

然而,1990年我國才開始有證券交易活動,上交所、深交所都是1990年建立,當(dāng)時的實踐經(jīng)驗是不可能制定一部完備的法律的。為什么又要急急忙忙制定呢?

“其中一個重要原因是,當(dāng)時發(fā)生了亞洲金融危機(jī),一個索羅斯就把亞洲的證券市場沖得七零八落,所以我們要趕快立法,建立防火墻。”20年后的今天,喬曉陽講述了這部法律背后的立法故事。

“因此,1998年制定的證券法對許多成熟的證券市場上允許做的事情我們都不允許,如不準(zhǔn)搞證券期貨、期權(quán)交易,不允許搞融資融券活動等,這在外國證券市場上是通常的事情,但在我們1998年的法里不允許做。因為我們的證券市場還沒有發(fā)展到那個階段,在沒有監(jiān)管能力的前提下,弄不好就會出現(xiàn)金融風(fēng)險。”喬曉陽說。

1998年12月,證券法通過后,喬曉陽在人民日報發(fā)表一篇文章《我國證券法體現(xiàn)的若干重要原則》,他在文中講了9條原則,其中一條就是階段性原則。直至2004年、2005年對證券法做兩次修改,才把原來不允許做的事情放開了。這兩年,證券法又進(jìn)入了新一輪的修改當(dāng)中。

立法工作越發(fā)具體全面

如今,經(jīng)過40年的努力,中國特色社會主義法律體系已經(jīng)形成并且不斷完善,我們國家經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會以及生態(tài)文明建設(shè)各個方面都實現(xiàn)了有法可依,特別是我國的立法在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上不斷精細(xì)化,可操作性不斷增強(qiáng)。立法的內(nèi)容越來越具體,也越來越全面。

喬曉陽用一組數(shù)字直觀展現(xiàn)了立法的具體化和全面化:

1979年刑法192條,1997年修訂后的刑法變成了452條,之后隨著實踐的發(fā)展又先后通過了10個刑法修正案,法律條文越來越多,越來越具體。1979年刑訴法163條,1996年修改增加到225條,2012年修改增加到290條,2018年修改又增加到308條。

2013年,十二屆全國人大常委會修改特種設(shè)備安全法,草案70條,到修改通過的時候變成101條。其中,對公眾關(guān)心的電梯安全,原來草案里只有1條相關(guān)規(guī)定,修改后增加了好幾條,從電梯的安裝到發(fā)現(xiàn)事故隱患處置程序等各個環(huán)節(jié)都細(xì)化了各有關(guān)方面的責(zé)任。

“我體會,細(xì)化和詳盡是現(xiàn)階段提高立法質(zhì)量的一個基本要求。”喬曉陽說,現(xiàn)在的法律匯編與上世紀(jì)八九十年代的法律匯編相比更厚了、更重了。法律數(shù)量增加了,條文更全面、詳盡了。帶來的問題是什么呢?就是幾乎每一項重大改革都涉及到與現(xiàn)行法律規(guī)定的關(guān)系。”喬曉陽說。

2013年,十八屆三中全會決定推出一系列改革舉措,經(jīng)全國人大常委會法工委研究梳理,改革領(lǐng)域涉及現(xiàn)行法律139件,需要制定修改和廢止的立法項目就有76件。

習(xí)近平總書記在十八屆三中全會的講話中指出:“這次全會提出的許多改革措施涉及現(xiàn)行法律規(guī)定,凡屬重大改革要于法有據(jù),需要修改法律的可以先修改法律,先立后破、有序進(jìn)行。有的重要改革舉措需要得到法律授權(quán)的,要按法律程序進(jìn)行。”

這段話反映了習(xí)近平總書記強(qiáng)烈的法治意識,強(qiáng)調(diào)了依法辦事、依法律程序辦事。在喬曉陽看來,這段話雖然是針對實施改革措施講的,同時也是對立法工作提出的要求,對于處理好立法與改革關(guān)系具有重要指導(dǎo)意義。

發(fā)揮立法引領(lǐng)推動作用

在當(dāng)前全面改革開放和全面依法治國同時推進(jìn)的新形勢下,立法與改革的關(guān)系又會發(fā)生什么樣的變化呢?有什么新的時代特點(diǎn)呢?

喬曉陽認(rèn)為,這個新的時代特點(diǎn)就是立法要發(fā)揮引領(lǐng)和推動作用。要發(fā)揮好這個作用,關(guān)鍵就是實現(xiàn)立法與改革決策相銜接,立法決策要與改革決策相一致,立法要適應(yīng)改革的需要,服務(wù)于改革。“因為立法決策與改革決策相一致這句話體現(xiàn)了黨的領(lǐng)導(dǎo),從國家層面來講重大改革決策都是黨中央作出的,所以立法決策對改革決策實際上是處于‘適應(yīng)’‘服務(wù)’的地位。”喬曉陽從立法決策要與改革決策一致的角度具體分析指出,黨中央作出的改革決策與現(xiàn)行法律規(guī)定不一致的,應(yīng)當(dāng)修改法律適應(yīng)改革需要,有些改革需要法律授權(quán)的法律應(yīng)當(dāng)予以授權(quán),這才是“先立后破,有序進(jìn)行”的“立法原意”。

但是,喬曉陽同時強(qiáng)調(diào),立法決策與改革決策相一致絕不意味著立法僅僅是簡單的、單純的“符合”改革決策就行了,而是要通過整個立法程序使改革決策更加完善、更加周到。因為立法的過程,要廣泛征求各方意見,特別是人民群眾的意見,要經(jīng)過人大常委會一審、二審甚至三審才能通過,法律通過后,各方面依法辦事。在這個過程中實現(xiàn)了堅持在法治框架內(nèi)推進(jìn)改革,從而也就實現(xiàn)了立法的引領(lǐng)和推動作用。

“實際上,立法決策與改革決策相一致恰恰體現(xiàn)了黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一。”喬曉陽說。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

單霽翔文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的推動者

- 單霽翔文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的推動者單霽翔文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的推動者。最終的目的,是要讓古老的文物開口說話,走進(jìn)尋常百姓家,與百姓面對面交流,...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-18

“感謝中國朋友為我們雪中送炭”

- “感謝中國朋友為我們雪中送炭”。中國援建菲律賓薩蘭加尼省戒毒中心舉行移交儀式,當(dāng)?shù)毓賳T表示——。[詳細(xì)]

- 人民日報 2018-12-18

從趕上時代到引領(lǐng)時代的偉大跨越

- 中國要強(qiáng)盛、中華民族要復(fù)興,就一定要大力發(fā)展科學(xué)技術(shù),努力成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地。改革開放40年來特別是黨的十八大以來,在黨...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-18

北京首套房貸款利率穩(wěn)定超半年 年底部分銀行停止批貸

- 年底部分銀行停止批貸。近日,《證券日報》記者走訪調(diào)查北京地區(qū)多家銀行和房產(chǎn)中介發(fā)現(xiàn),從整體情況來看,目前首套房貸款利率主流仍是基準(zhǔn)...[詳細(xì)]

- 北京青年報 2018-12-18

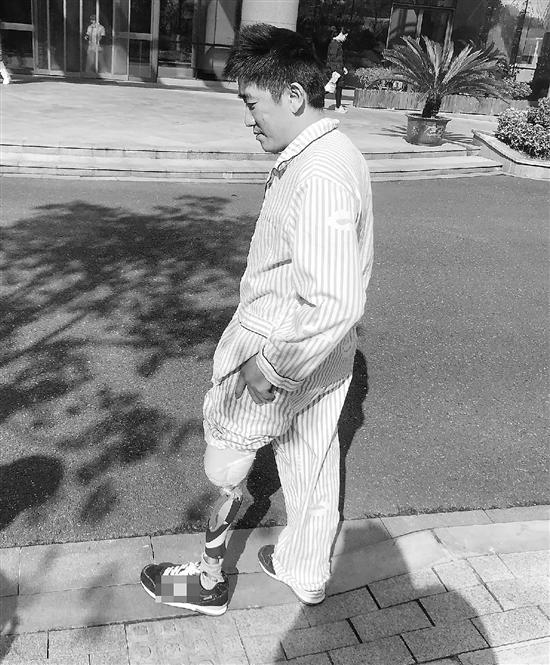

杭州獨(dú)腿外賣小哥裝上假肢 想盡快工作還想?yún)⒓玉R拉松

- 杭州獨(dú)腿外賣小哥裝上假肢。還記得杭州獨(dú)腿外賣小哥王建生嗎。[詳細(xì)]

- 錢江晚報 2018-12-18

作業(yè)APP中“游戲”成主角? 有學(xué)生為提高名次充錢闖關(guān)

- 作業(yè)APP中“游戲”成主角。自稱趣味學(xué)習(xí)產(chǎn)品卻暗含闖關(guān)游戲,有學(xué)生為提高名次充錢闖關(guān),引發(fā)家長質(zhì)疑——。[詳細(xì)]

- 錢江晚報 2018-12-18

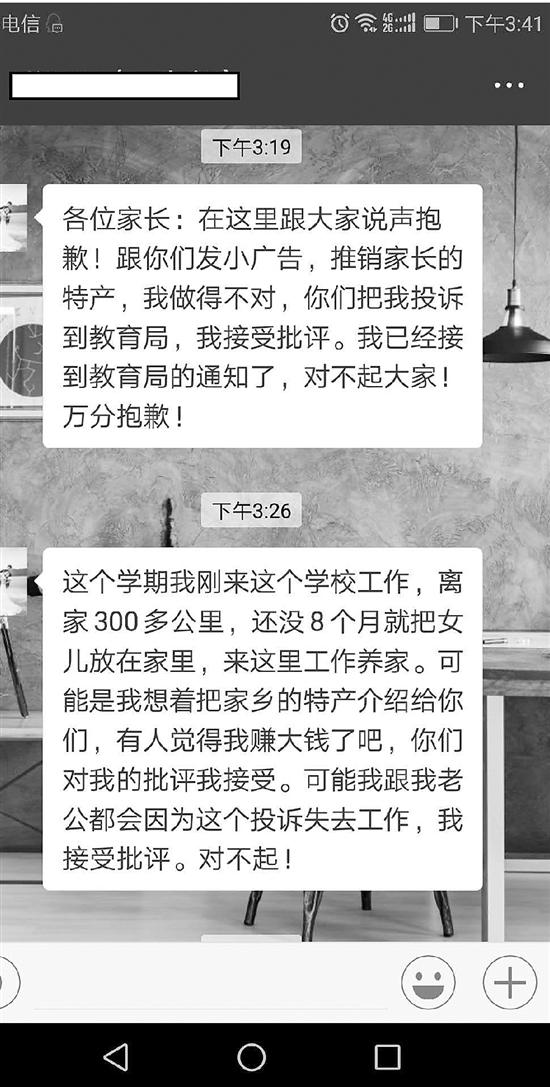

杭州一班主任向家長推銷土特產(chǎn) 被舉報差點(diǎn)丟工作

- 杭州一班主任向家長推銷土特產(chǎn)。事情發(fā)生在臨安的一所民辦學(xué)校,那位班主任是剛?cè)肼毜男率掷蠋煟鲇诤眯模瑤椭霞仪u湖的一些親戚朋友吆...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-18

快遞遇到這些問題該咋辦?一文教你如何維權(quán)

- 快遞遇到這些問題該咋辦。小貼士:急用的話,小伙伴可以聯(lián)系賣家加價選擇速度更快的快遞公司。[詳細(xì)]

- 中國搜索 2018-12-18

國內(nèi)首個治療黑色素瘤靶向藥上市

- 國內(nèi)首個治療黑色素瘤靶向藥上市因《非誠勿擾2》而被市民廣泛知曉的黑色素瘤,因為電影中表現(xiàn)出的病情發(fā)展快、治愈率低等問題,一度讓身上...[詳細(xì)]

- 北京青年報 2018-12-18

甘肅農(nóng)業(yè)四十載:從“為吃飽發(fā)愁”到多產(chǎn)業(yè)居全國前列

- 從“為吃飽發(fā)愁”到多產(chǎn)業(yè)居全國前列2018年3月14日,甘肅平?jīng)龉俜脚c海升集團(tuán)簽訂了政企合作協(xié)議,欲依托歐盟種植技術(shù)加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-18

上海首套過街安全屏蔽門啟用

- 上海首套過街安全屏蔽門啟用。日前,上海市奉賢區(qū)奉浦街道環(huán)城東路、八字橋路路口出現(xiàn)上海首套行人過街安全屏蔽門。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-12-18

河南尉氏畜禽處理中心涉污調(diào)查:死豬堆成山 臭氣熏天

- 死豬堆成山。臭氣熏天河南尉氏畜禽處理中心涉污調(diào)查:村民晚上睡覺戴口罩。[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)日報 2018-12-18

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實其描述我來說兩句