齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月16日訊 青銅器起源于夏朝或更早,盛行于商周,形制上有飲食器、酒器、水器、兵器、樂器、工具、貨幣、車馬飾等,種類繁多,紋飾精美。山東博物館藏有青銅器四千多件,其中四十多件為國(guó)家一級(jí)文物,頌簋便是其中之一。

《周禮·舍人》:“方曰簠,圓曰簋,盛黍稷稻粱也。”簋,本為一種陶制的盛食器,最早出現(xiàn)于新石器時(shí)代,青銅冶煉技術(shù)成熟后,人們仿照陶簋鑄造出了青銅簋。西周時(shí)期,簋既是盛放食物的食器,同時(shí)也是重要的青銅禮器。按照西周禮制,簋在王室貴族祭祀、宴饗、喪葬等重要場(chǎng)合中常與鼎作配,數(shù)量上鼎奇簋偶:天子九鼎八簋,諸侯七鼎六簋,卿、大夫五鼎四簋,元士三鼎二簋。鼎、簋的不同規(guī)格,表明了使用者身份和地位的高低,起到“辨等列、明尊卑”的效果。

山東博物館藏頌簋器身圓形,蓋頂部有圓形捉手,腹微鼓略下垂,有子母口。腹兩側(cè)有一對(duì)獸首形耳,下有垂珥,圈足稍外撇,下有三個(gè)獸面象鼻形小足,屬于西周中晚期的典型形制。

頌簋器身鑄有多種紋飾。蓋、器口沿處各飾八組竊曲紋,“竊曲”一詞出自《呂氏春秋·適威》:“周鼎有竊曲,狀甚長(zhǎng),上下皆曲,以見極之?dāng)∫病保且环N由兩端回鉤的或“S”形、或“C”形的線條構(gòu)成的扁長(zhǎng)形圖案,由饕餮紋和龍紋簡(jiǎn)化而來。蓋頂捉手內(nèi)飾卷體龍紋,龍首與龍身環(huán)繞連接。捉手下與腹中下部各飾三周和六周瓦紋,凹槽平行如同屋頂上連綿起伏的瓦片,樸素簡(jiǎn)潔。圈足飾垂鱗紋,線條流暢清晰,上下交錯(cuò)排列,宛若參差魚鱗,莊重肅穆。

圖丨西周 頌簋 山東博物館藏

商周時(shí)期的青銅器上多有銘文,具有極高的史學(xué)價(jià)值,在歷史研究中通常作為對(duì)傳統(tǒng)歷史文獻(xiàn)的佐證和資料補(bǔ)充。《禮記·祭統(tǒng)》云:“銘者,自名也”,商代的青銅銘文較為簡(jiǎn)短,最長(zhǎng)也不超過五十個(gè)字,主要記錄青銅器所屬氏族信息以及受祭者之名,這時(shí)的銘文比較符合《禮記》“自名”的本義。西周后長(zhǎng)篇銘文逐漸流行,與商代銘文相比,記錄內(nèi)容更為詳細(xì)多元:或告慰祖先神靈;或宣揚(yáng)獻(xiàn)器者個(gè)人事跡及其家族榮耀;或記載社會(huì)重大事件。例如武王時(shí)期的利簋,器內(nèi)底鑄的銘文記載了甲子日清晨武王伐紂這一重大歷史事件。

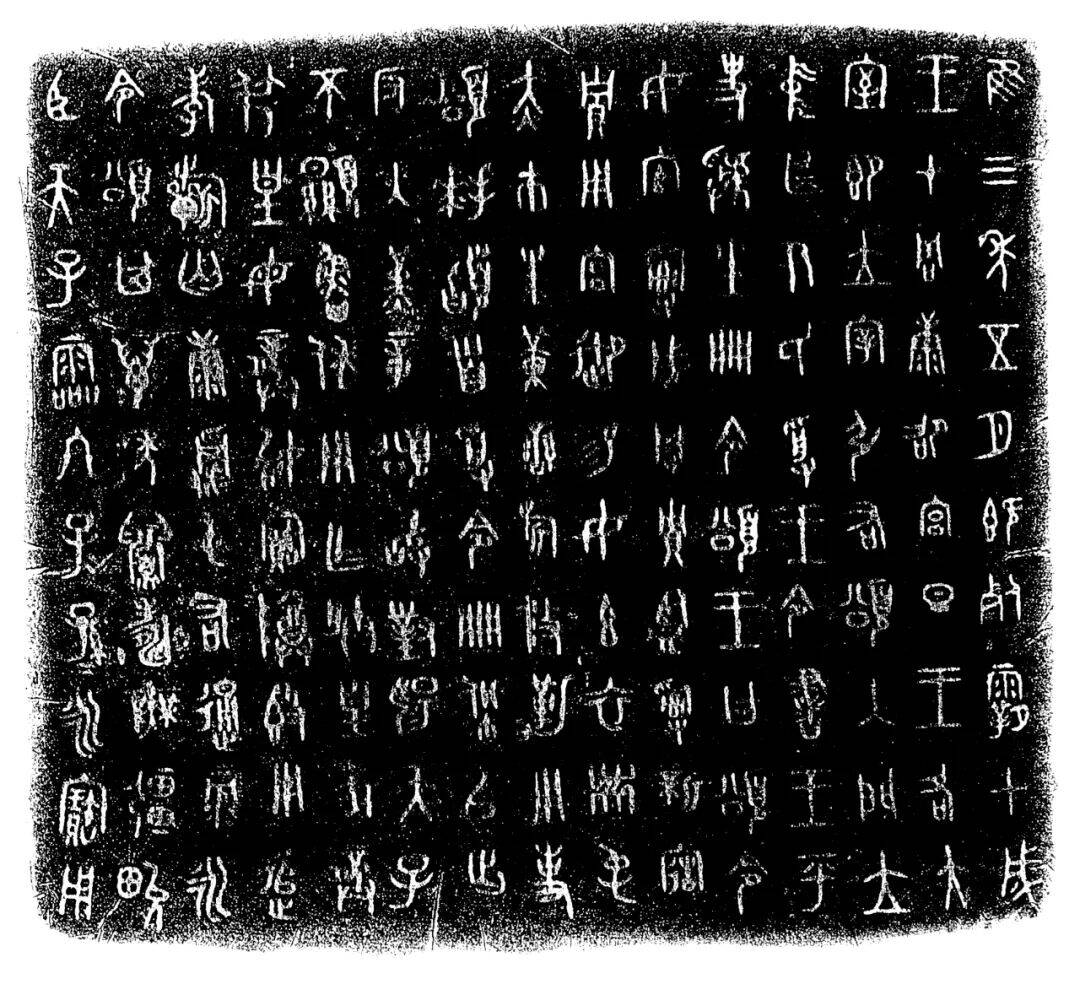

頌簋的銘文鑄于腹、蓋兩處,內(nèi)容相同,各15行,每行10字,最后一行有兩重文,共152字。銘文記述了一個(gè)名為“頌”的人接受周王冊(cè)命的時(shí)間、地點(diǎn)、冊(cè)命的儀式、任命的官職、賞賜的物品以及冊(cè)命儀式完成后所做的事和祝愿辭,完整地反映了西周王室冊(cè)命官員的禮儀制度,儀式流程與《周禮》所記基本吻合,這在西周銅器銘文中較為少見,因此頌簋成為研究西周時(shí)期的禮儀制度不可或缺的珍貴資料。此外,頌簋銘文布局整齊,排列有序,字體規(guī)范,筆勢(shì)勻稱,是西周王室所使用的標(biāo)準(zhǔn)書體。作為金文最成熟的形態(tài),頌簋銘文在書法藝術(shù)上也具有重要意義。

圖丨西周 頌簋銘文

“有饛簋飧,有捄棘匕”

莊嚴(yán)肅穆的青銅簋

盛放著古人對(duì)豐收的祈盼

縱橫有序的筆勢(shì)

記載了先人的光輝事跡

先秦的歌謠傳唱不絕

前人的功績(jī)?nèi)栽诟桧?/p>

作為歷史的見證者

它走過千年的日升月落

在“海岱日新——山東歷史文化陳列”

與你相逢