從“包產(chǎn)到勞力”到土地確權(quán) “山東小崗村”四十年

來(lái)源:魯網(wǎng)

2018-04-24 15:58:04

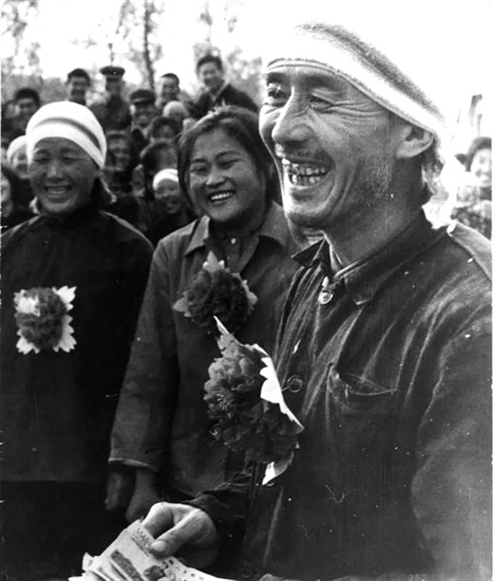

1980年秋,新華社記者李錦拍攝的楊莊村民楊成海從生產(chǎn)隊(duì)領(lǐng)取獎(jiǎng)金的照片

魯網(wǎng)4月24日訊(山東商報(bào)記者 王彥斌)1980年的楊莊發(fā)生了一件大事。

“包產(chǎn)到勞力”的楊莊村民楊成海從生產(chǎn)隊(duì)里領(lǐng)了兩千多塊錢(qián),新華社記者李錦用一張照片記錄了這一瞬間。楊莊連同山東省內(nèi)的眾多村莊,在當(dāng)時(shí)的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制改革中走在了前列,這個(gè)位于聊城市茌平縣博平鎮(zhèn)的小村莊也有了“山東小崗村”的稱(chēng)號(hào)。

改革前后,楊莊村民經(jīng)歷了什么?近40年的時(shí)間里,楊莊又發(fā)生了哪些變化?近日,記者走進(jìn)這片土地,一探究竟。

一張照片

1980年秋天,楊成海承包的棉花地喜獲豐收,從生產(chǎn)隊(duì)里領(lǐng)到了兩千多塊錢(qián)的獎(jiǎng)金。在楊成海領(lǐng)錢(qián)的時(shí)候,時(shí)任新華社山東分社記者李錦將手中的相機(jī)對(duì)準(zhǔn)了他,按下快門(mén),一張反映山東農(nóng)村包產(chǎn)到戶(hù),農(nóng)民積極性提高,使得棉花大豐收的照片就誕生了。

照片上,楊成海頭上包著頭巾,喜笑顏開(kāi),眼角處的皺紋擠在了一起,胸前別著一朵大紅花,手里攥著一把錢(qián)。那一年,楊成海43歲。

這張照片上配的文字為:“茌平縣博平公社楊莊大隊(duì)在棉田管理中包產(chǎn)到勞力,實(shí)行全獎(jiǎng)全罰,超產(chǎn)的歸個(gè)人所有。社員楊成海承包了13畝棉田,畝產(chǎn)70公斤,從隊(duì)里領(lǐng)獎(jiǎng)金2206元,而過(guò)去近十年來(lái)他從沒(méi)從隊(duì)里領(lǐng)過(guò)一分錢(qián)現(xiàn)金。”

照片連同配文發(fā)表后,在當(dāng)時(shí)引起了不小的爭(zhēng)議。后來(lái)李錦在所寫(xiě)的文章中回憶說(shuō):“這幅照片是秋收中發(fā)稿比較早的一張,因?yàn)閳D片說(shuō)明中有一個(gè)‘包’字,便引起社會(huì)廣泛的注意。短短幾天收到13封讀者來(lái)信,其中8封是反對(duì)‘包產(chǎn)到戶(hù)’,包括向我本人與新華社提出問(wèn)責(zé)的,有5封表示贊同的,其中3封來(lái)信咨詢(xún)問(wèn)楊成海包13畝3分5厘地的辦法,以及承包合同的寫(xiě)法。”另外,還有人來(lái)信質(zhì)疑一個(gè)農(nóng)民一年怎么能夠拿到這么多獎(jiǎng)金呢?

最終的調(diào)查結(jié)果表明李錦所描述的都是客觀事實(shí)。“在我報(bào)道后的兩個(gè)月,新華社記者南振中到這個(gè)村過(guò)了春節(jié)。他通過(guò)楊莊10年前出去逃荒的人楊成玉看到楊成海的報(bào)道回到故鄉(xiāng)的事,反映黨的政策在楊莊落實(shí)的情況。他的報(bào)道,從客觀上證實(shí)了楊莊變化的事實(shí)。”李錦回憶說(shuō)。

1981年秋,魯西北棉花大豐收,李錦又一次來(lái)到茌平縣。在博平公社收棉站,他按下快門(mén),拍下了一張收棉站里滿(mǎn)是交棉的車(chē)子,遠(yuǎn)處形成曲線(xiàn)的交棉隊(duì)伍的照片。這張照片在1981年11月9日的《人民日?qǐng)?bào)》頭版頭條的位置刊發(fā),并配以了“魯西北地區(qū)棉花大豐收每天收購(gòu)二十萬(wàn)擔(dān)”的消息。該篇報(bào)道引起強(qiáng)烈反響。

正是通過(guò)李錦的照片,在此后的一段時(shí)間里,茌平縣博平公社的楊莊也就有了“山東小崗村”的稱(chēng)號(hào)。

逃荒歸來(lái)

楊瑞華很難回憶起1980年的楊莊發(fā)生過(guò)什么大事。在成為“山東小崗村”之前,楊莊的村民也走過(guò)了一段艱苦歲月。

今年67歲的楊瑞華曾在楊莊當(dāng)過(guò)14年的村支部書(shū)記,在此之前,他還當(dāng)過(guò)3年的村委會(huì)主任,再往前,他當(dāng)了4年楊莊生產(chǎn)隊(duì)三隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng),也就是楊成海所在的生產(chǎn)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)。

楊瑞華之所以對(duì)1980年及之前兩年發(fā)生在楊莊的事記不清楚,是因?yàn)樗侨陼r(shí)間不在楊莊,他逃荒去了東北,光是他們村子,在那段時(shí)間外出逃荒的就有二十多人。

“把地分給個(gè)人之前,也就是在人民公社的時(shí)候,大家干起活來(lái)確實(shí)是出工不出力。”楊瑞華說(shuō),如此一來(lái),導(dǎo)致糧食產(chǎn)量很低,“一畝好點(diǎn)的小麥地也就才出一百來(lái)斤糧食,棉花一畝地不足50斤。大家生活都很困難,吃都吃不飽。”

楊瑞華說(shuō),在生產(chǎn)隊(duì)大家之所以會(huì)出工不出力,一個(gè)原因就是生產(chǎn)隊(duì)是按照出勤的天數(shù)給個(gè)人算工分。“你出工一天,不管你干多少活就給你10分。到了年底,算算你一年的工分是多少,然后是看整個(gè)生產(chǎn)隊(duì)生產(chǎn)了多少糧食,有多少經(jīng)濟(jì)收入。然后平均算下來(lái),個(gè)人一年才分到幾十塊錢(qián),一天掙不到2毛錢(qián)。”

對(duì)于那段艱苦歲月,楊瑞華記憶深刻。有時(shí)候生產(chǎn)隊(duì)會(huì)干一些勞動(dòng)強(qiáng)度大的活,比如說(shuō)挖溝、挖河、修水利。“去干這種活,有的時(shí)候除了給10分的工分,一天能額外給5分錢(qián)。”能拿到這5分錢(qián),楊瑞華就很高興。

1977年,這一年的楊瑞華已經(jīng)26歲了,吃不飽飯,娶不上媳婦,于是他逃荒去了東北。“去的哈爾濱雙城縣下邊的一個(gè)村子里,也是去干活,但是那邊地多,產(chǎn)的糧食就多,在那能吃飽。”

植棉組

與楊瑞華不同,今年64歲的初風(fēng)珍對(duì)于1980年楊莊發(fā)生的事情則印象深刻。

1980年前后,初風(fēng)珍曾是楊莊生產(chǎn)4隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng),后來(lái)當(dāng)過(guò)村里的婦女主任。“那時(shí)候算是搞得包產(chǎn)到戶(hù)的試點(diǎn)吧,就是縣里領(lǐng)導(dǎo)著,一個(gè)鎮(zhèn)上搞幾塊‘高產(chǎn)田’。然后我們生產(chǎn)隊(duì)就成立里一個(gè)植棉組。”

初風(fēng)珍所說(shuō)的植棉組就是一個(gè)專(zhuān)門(mén)從事棉花生產(chǎn)的小組,這個(gè)植棉組里有6個(gè)人,包了30畝棉花地,一人手上分到5畝地。初風(fēng)珍記得,1979年是他們這個(gè)植棉組成立的第一年,到了年底,棉花大豐收,她種的五畝地里產(chǎn)出了260斤皮棉(去掉籽的棉花),年底分到了400多塊錢(qián)。“在我們組里,我是分的最多的,其他人也都分到了不少錢(qián)。自己干自己的,多勞多得,積極性接著就上去了。”

拿著手里的400多塊錢(qián),初風(fēng)珍十分高興。“你說(shuō)能不高興嗎,那時(shí)候的400多塊錢(qián)可值錢(qián)了。前兩年的時(shí)候,一年下來(lái)靠掙工分,一戶(hù)才能分個(gè)幾十塊錢(qián),平均一天掙不到兩毛錢(qián)。”

高興之余,初風(fēng)珍還托供銷(xiāo)社的人買(mǎi)了一輛大金鹿牌自行車(chē)。要知道,那時(shí)候的中國(guó)農(nóng)村里,自行車(chē)可是稀罕物。“一輛車(chē)花了150多塊錢(qián),掙了錢(qián),感覺(jué)很榮耀。”

楊瑞華展示其家中的《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證》

"蔬菜大棚和養(yǎng)蛋雞一度成為了楊莊的兩大產(chǎn)業(yè),那時(shí)候,一個(gè)大棚一年下來(lái)能有5000元的收入,一只雞一年能下10塊錢(qián)的雞蛋。雞是散養(yǎng)的,家家戶(hù)戶(hù)都養(yǎng)。”

到了1980年,初風(fēng)珍他們的植棉組依舊像1979年一樣取得了大豐收。“那時(shí)候我們受到了縣里的表彰,我還去市里開(kāi)過(guò)一次會(huì)。”

對(duì)于楊成海的情況,初風(fēng)珍說(shuō):“他是在3隊(duì),不和我一個(gè)組,但是他包了不少地,算是我們這里包地最多的。”

作為包產(chǎn)到戶(hù)前的一個(gè)試點(diǎn),楊莊的植棉組取得了成功。1983年,以包產(chǎn)到戶(hù)和包干到戶(hù)為主要形式的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制在楊莊正式實(shí)行了。

蓋新房

1980年夏天,楊瑞華回到了楊莊,過(guò)了幾個(gè)月,他終于結(jié)了婚,“結(jié)婚的時(shí)候都快30歲了,那時(shí)候真算得上是大齡青年了。”

接下來(lái)發(fā)生的事情,楊瑞華記得就很清楚了。“我在1982年當(dāng)了三隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng),楊成海就在我們隊(duì)里。他這個(gè)人干活好,賣(mài)力氣,急脾氣。”楊瑞華這么評(píng)價(jià)楊成海。

“我當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)的第二年,分的地。”楊瑞華介紹,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有簽合同,一個(gè)生產(chǎn)隊(duì)里統(tǒng)計(jì)出來(lái)有多少地、多少人,一平均,一人分多少,然后一個(gè)家庭能承包多少。“三隊(duì)上一人分到了一畝半地。”

實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制之后,農(nóng)民的積極性被調(diào)動(dòng)起來(lái)了。

“到了1983年底,棉花大豐收,當(dāng)時(shí)一家光是賣(mài)棉花的收入都在2000元左右。再加上還有一季小麥,那一年,全村人都掙到了錢(qián)。”回憶起當(dāng)年的光景,楊瑞華臉上洋溢著喜悅之情。

有了錢(qián),農(nóng)村里就蓋新房了。土房子扒掉,楊莊南側(cè)蓋起了一排磚瓦房。“當(dāng)年我們3隊(duì)一共就40來(lái)戶(hù)人家,在那年冬天到第二年春天有20來(lái)戶(hù)蓋了新房。”

1982年12月31日,當(dāng)選為團(tuán)中央委員的李錦在人民大會(huì)堂向鄧小平匯報(bào)魯西北農(nóng)村包產(chǎn)到戶(hù)的情況,他用一首順口溜回答了鄧小平的關(guān)切:“糧滿(mǎn)倉(cāng),油滿(mǎn)缸,穿新衣,蓋新房,娶新娘,村村都喜洋洋。”聽(tīng)后,鄧小平甚是欣慰。

在推行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中,山東走在了前列,尤其是魯西北地區(qū)。李錦的文章中寫(xiě)道:“就1981年秋季來(lái)看,山東省推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)責(zé)任制在全國(guó)所占范圍最大,達(dá)99.6%。實(shí)行‘雙包到戶(hù)’的達(dá)50.9%,聯(lián)產(chǎn)到勞的占28.4%。在全國(guó)排在前列。特別是搞‘包產(chǎn)到戶(hù)’的地區(qū)在省城周?chē)瑤缀醢褲?jì)南包圍了,德州離北京僅5個(gè)小時(shí)路程。

新探索

實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制之后,楊莊村民開(kāi)始走上了一條致富路。

“1984年我們生產(chǎn)隊(duì)買(mǎi)了一臺(tái)大型脫粒機(jī),麥子收上來(lái)之后,不再需要人工脫粒了。”楊瑞華說(shuō),大家種棉花和種小麥的收成,賣(mài)了錢(qián),交了提留之后,剩下的就都是自己的了。

此后,靠種棉花、小麥或者玉米來(lái)掙錢(qián)的模式在楊莊持續(xù)了有十年的時(shí)間。1995年之后,楊莊開(kāi)始轉(zhuǎn)入多種經(jīng)營(yíng)。1986年,楊瑞華當(dāng)上了楊莊的村委會(huì)主任,1989年,他又當(dāng)上了村支書(shū)。

“搞多種經(jīng)營(yíng)也是上面號(hào)召的,此前我跟著去了不少地方參觀。去到壽光參觀的時(shí)候,覺(jué)得搞蔬菜大棚是個(gè)致富的好路子,然后就回來(lái)搞蔬菜大棚。”1995年的時(shí)候,楊瑞華還從壽光請(qǐng)了技術(shù)員來(lái)指導(dǎo)楊莊村民怎樣種植大棚蔬菜。

楊瑞華介紹,楊莊的蔬菜大棚曾一度達(dá)到了300個(gè),與此同時(shí),村民還養(yǎng)雞、養(yǎng)豬。最多的時(shí)候,楊莊的雞達(dá)到了15萬(wàn)只。“蔬菜大棚和養(yǎng)蛋雞一度成為了楊莊的兩大產(chǎn)業(yè),那時(shí)候,一個(gè)大棚一年下來(lái)能有5000元的收入,一只雞一年能下10塊錢(qián)的雞蛋。雞是散養(yǎng)的,家家戶(hù)戶(hù)都養(yǎng)。”

“那時(shí)候的楊莊是遠(yuǎn)近聞名的先進(jìn)村,在很多方面都是典型。”說(shuō)起當(dāng)年楊莊風(fēng)光的時(shí)候,楊瑞華很是自豪,“那時(shí)候,中央電視臺(tái)的,還有咱山東電視臺(tái)的都來(lái)采訪過(guò)我呢!”

一進(jìn)到楊瑞華家的屋門(mén),有一張懸掛在客廳北墻上的照片十分醒目,這張照片拍攝于2001年9月7日,時(shí)任山東省委書(shū)記吳官正到茌平視察工作,同楊瑞華握手交談。

土地

1980年,被拍下照片的時(shí)候,楊成海43歲。1987年,50歲的楊成海因癌癥去世。

3月25日下午,記者來(lái)到茌平縣博平鎮(zhèn)楊莊村,兩個(gè)村民坐在村頭閑聊。記者將李錦所拍攝的楊成海領(lǐng)錢(qián)的照片拿給他們看,年齡大的那位村民很快就認(rèn)出了照片中的楊成海,并指認(rèn)了他家所在的位置。

“我知道他,那時(shí)候是承包了很多的棉花田。”一位70多歲的村民將記者帶到了楊成海家。

楊成海有三個(gè)女兒,三個(gè)兒子。現(xiàn)在的楊成海家里只住了他的妻子一個(gè)人,其妻子今年已經(jīng)84歲,日常靠住在隔壁的大兒子一家來(lái)照料。

同楊成海的三個(gè)兒子一樣,在種過(guò)蔬菜大棚養(yǎng)過(guò)雞之后,楊莊的多數(shù)青年勞力過(guò)上了外出打工的生活。“多種經(jīng)營(yíng)開(kāi)展了不到十年吧,感覺(jué)市場(chǎng)不大行了,掙得不多了。很多年輕人就外出打工,多是去建房子的工地上當(dāng)瓦工。”楊瑞華說(shuō)。

“雖然村里這兩年一般情況,但是相較于之前,人們的生活水平確實(shí)是提高了很多。哪個(gè)家庭一年下來(lái),也得有個(gè)幾萬(wàn)塊錢(qián)的收入。”相較于楊成海家,楊瑞華以及初風(fēng)珍家的家境目前要好很多。

楊瑞華的一個(gè)兒子目前在鎮(zhèn)上的衛(wèi)生院當(dāng)副院長(zhǎng),而初風(fēng)珍的一個(gè)女兒在北京經(jīng)營(yíng)著一家網(wǎng)店。“過(guò)年的時(shí)候開(kāi)著幾十萬(wàn)的寶馬車(chē)回來(lái),很是氣派。”楊瑞華說(shuō),初風(fēng)珍女兒的車(chē)算是村里的第一豪車(chē)了。

2015年,楊莊每家每戶(hù)手里拿到了一本《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證》,其首頁(yè)上寫(xiě)著:“經(jīng)農(nóng)業(yè)主管部門(mén)審查,人民政府核準(zhǔn)登記,確認(rèn)承包方依法取得農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán),特發(fā)此證。”右下方印著“茌平縣人民政府”的公章。承包期限為1999年10月1日到2029年9月30日。

“手里頭有這個(gè)東西,就很踏實(shí)。”楊莊的一位村民說(shuō)。楊莊周邊有著廣闊的麥地,三四月份,正是麥子快速生長(zhǎng)的季節(jié)。三月底,村民們忙著給麥地灌溉或施肥,楊莊南側(cè)就是一片麥地,3月26日上午,幾位村民正在用一種自制的施肥機(jī)器給麥地施肥。

快到晌午了,村民給麥地施完肥,吆喝著幫忙的伙計(jì)中午一起喝個(gè)小酒。“我種這個(gè)地不費(fèi)勁,除了播種、施肥、澆灌,基本上就不費(fèi)工夫了,剩下的時(shí)間我在外面打工,一年工錢(qián)能掙2萬(wàn)塊錢(qián)。”這位55歲的村民高興地說(shuō)道,“我孩子在市區(qū)里上著班,工作很好。”

一陣春風(fēng)吹過(guò),綠油油的麥地泛起波浪,大地?zé)òl(fā)著勃勃生機(jī)。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線(xiàn)》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線(xiàn)0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線(xiàn)索。齊魯網(wǎng)廣告熱線(xiàn)0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

濟(jì)南旅發(fā)委發(fā)五一旅游指南,70余項(xiàng)旅游活動(dòng)等你來(lái)!

- 共70余項(xiàng)旅游活動(dòng),帶您領(lǐng)略五月濟(jì)南的迷人風(fēng)采。長(zhǎng)清:將軍山旅游度假專(zhuān)業(yè)合作社舉辦茶文化休閑體驗(yàn)活動(dòng),游客可現(xiàn)場(chǎng)參與采茶、炒茶、品茶...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

青島大姨每次坐502都給司機(jī)塞糖 背后故事很暖心

- 4月23日,502路駕駛員孫云格向路隊(duì)工作人員反映,在李滄區(qū)政府附近出現(xiàn)了一位“糖果老人”,每次上車(chē)后都往駕駛員手里塞5、6塊大白兔奶糖,...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2018-04-24

濟(jì)南:路面凹陷處已設(shè)置圍擋,計(jì)劃夜間開(kāi)挖查找原因

- 凹陷的現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)設(shè)置了一米二高的藍(lán)色圍擋,把凹陷坑所在的非機(jī)動(dòng)車(chē)道路口及東邊長(zhǎng)約十多米的區(qū)域進(jìn)行圍。槐蔭區(qū)市政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,工作...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

這些“證”都能裝進(jìn)手機(jī)?青島人生活大變樣!

- 來(lái)自青島市的參保人劉女士。電子社保卡。[詳細(xì)]

- 愛(ài)青島 2018-04-24

濟(jì)南小伙無(wú)證+酒駕出事故,共享汽車(chē)漏洞如何避免?

- 最近一個(gè)多月,濟(jì)南大街上共享汽車(chē)逐漸多了起來(lái),然而新事物的出現(xiàn),總是伴隨著各種各樣的新問(wèn)題。首汽旗下共享汽車(chē)平臺(tái)GoFun出行是上個(gè)月...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

濟(jì)南“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)老院僅占3成,有老人跑10多家才選定

- 作為融醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)老為一體的新型養(yǎng)老服務(wù)模式,“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”打通了醫(yī)療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)互相獨(dú)立、自成系統(tǒng)的隔絕狀態(tài)。那么,濟(jì)南市醫(yī)養(yǎng)結(jié)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

青島4歲萌娃被稱(chēng)兒童版“最強(qiáng)大腦” 他是怎么做到的

- 從《了不起的孩子》《快樂(lè)大本營(yíng)》《經(jīng)典詠流傳》到一個(gè)月前驚艷《歡樂(lè)中國(guó)人》,幾乎所有涉及詩(shī)詞文化的益智類(lèi)綜藝節(jié)目,都有這位小家伙的...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng) 2018-04-24

濟(jì)南通報(bào)首例共享汽車(chē)肇事案 無(wú)證竟能注冊(cè)賬號(hào)

- 歷下交警供圖23日,濟(jì)南交警支隊(duì)歷下大隊(duì)通報(bào)了濟(jì)南首例涉及共享汽車(chē)的醉駕事故。接警后,千佛山中隊(duì)民警趕到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)肇事的是一輛車(chē)體上標(biāo)...[詳細(xì)]

- 齊魯晚報(bào) 2018-04-24

情報(bào)站|世界讀書(shū)日,泰安公益組織為鄉(xiāng)村小學(xué)生送書(shū)

- 今天是世界讀書(shū)日,小荷公益牽手泰安北實(shí)小發(fā)起“為愛(ài)捐書(shū)”活動(dòng),倡導(dǎo)全民讀書(shū),讀好書(shū),讓讀書(shū)、公益成為我們的一種生活習(xí)慣。世界讀書(shū)日...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

章丘再供17宗土地,包含31萬(wàn)方住宅用地

- 2018年第四批17宗、面積619904.8平方米國(guó)有建設(shè)用地的使用權(quán)。時(shí)前登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng),提交競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)并按要求足額繳納競(jìng)買(mǎi)保證金(人民幣)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

暖!濟(jì)南街頭老人摔倒站不起來(lái),公交駕駛員停車(chē)扶起

- 4月17日中午時(shí)分,公交二分公司二隊(duì)41路駕駛員王志明,駕駛員公交車(chē)運(yùn)行到小梁莊街站牌處,發(fā)現(xiàn)一男一女兩位老人,在公交站牌處不慎摔倒,...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-04-24

日照市首季新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)頻現(xiàn) 地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.5%

- 4月23日,從日照市發(fā)改委和統(tǒng)計(jì)部門(mén)獲悉,一季度,在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,日照市認(rèn)真落實(shí)“一、三、五”總體發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進(jìn)新舊動(dòng)...[詳細(xì)]

- 日照日?qǐng)?bào) 2018-04-24

威海市游泳館計(jì)劃將于2019年完工 投入使用

- 市游泳館項(xiàng)目位于體育場(chǎng)旁。項(xiàng)目采用立體式建造技術(shù),在保證游泳館大跨度、大空間功能需求的同時(shí)又能節(jié)約成本,引入當(dāng)下最流行的空氣源熱泵...[詳細(xì)]

- 威海新聞網(wǎng) 2018-04-24

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來(lái)說(shuō)兩句