風華齊魯|流金淌銀的大運河,曾讓德州“富甲齊郡”

來源:風華齊魯

2018-08-22 09:14:08

編者按:世界文化遺產——中國大運河是世界上建造時間最早、使用最久、空間跨度最大的人工運河,開鑿至今1600多年,是中華民族留給世界的寶貴遺產。大運河遺產山東段河段占據了總河段的近三分之一,遺產點超過四分之一,是一條鐫刻山東運河歷史的文化長廊。《風華齊魯》特推出系列報道《山東大運河》,請看第2篇。

在明清近500年的歷史中,德州以運河交通為基礎,明永樂時成為全國三十三個商業城市之一,實現了由一個軍事性城市向商業性城市的轉變。但與很多運河城市類似,由于在古代單一依靠漕運,城市的命運便與大運河的興衰緊密聯系在了一起。

京杭大運河德州段由衛運河和南運河組成。南運河德州段是經人工開挖的蜿蜒性河道,呈半地上河,是隋代永濟渠的下游段、元代京杭運河的重要組成部分。南端起于武城縣四女寺水利樞紐,流經武城縣、德城區和運河經濟開發區,北端至德城區二屯鎮第三店村西北出山東入河北境,流程約45公里。

南運河德州段原為漢屯氏河,隋之永濟渠。自元至元十九年(1282)始開通濟州河、會通河后稱大運河。當時,臨清至天津段稱御河,也稱衛河(因春秋時屬衛地)。至清代始稱南運河。

南運河德州段河道自隋、唐興起,北宋時被黃河奪流,黃河改道后曾一度使“御河湮滅,失饋運之利”。金代由于戰亂,運河或通或塞,當時只有德州段通運,于是金朝廷于天會七年(1129)在德州置將陵倉,以利漕儲運。

到元代,南運河德州段已成為全國漕運溝通南北的大動脈,元朝廷將陵倉改為陵州倉,并在此設直捕盜司、達魯花赤、監支大使等。年漕運能力由至元二十七年(1290)的151.3萬余石,增至泰定三年(1326)的335.1萬余石,運河上也常常是“舳艫首尾相銜,密次若鱗甲”。特別是明代和前清時,運河中興并達到鼎盛,德州倉轄兌69個州縣,其中24個縣,直接將糧食交到倉口,年貨運量、周轉量、吞吐量都占運河各港口之首。

為解決河道落差大、水流急、經常決溢的問題,南運河在平面布局上設計眾多彎道,建造各種形式的堤壩,并在明清兩代挖建減河,這些水利工程的選址、設計、施工具有較高的科學性。南運河河道至今保留著“九龍十八彎”的原生古河道形態,即人工彎道的特點。

據文獻記載,乾隆時期的德州處在“富甲齊郡”的地位。但咸豐五年(1855),黃河于河南銅瓦廂決口并改道山東奪大清河入海,京杭大運河被黃河攔腰截斷,延續幾百年的漕運被迫中斷。從此,運河德州段僅限于河南、山東、河北區域的通航,對德州經濟的拉動作用開始減弱,德州經濟逐漸走上下滑之路。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

全球首條特高壓穿越長江隧道貫通 將為濟南黃河隧道工程提供經驗

- 全球首條特高壓穿越長江隧道貫通。將為濟南黃河隧道工程提供經驗本報記者。[詳細]

- 濟南日報 2018-08-22

繞城高速內禁止車輛鳴笛整一年 市區再增5處聲吶抓拍點位

- 繞城高速內禁止車輛鳴笛整一年。市區再增5處聲吶抓拍點位8月20日晚,陽光新路與建寧路路口新增設的聲吶識別抓拍系統實時顯示違法車輛信息。[詳細]

- 濟南日報 2018-08-22

從濟南西站坐機場大巴 想趕上午航班,難!

- 從濟南西站坐機場大巴。然而,一些旅客發現,早9點前或晚6點后,你是不能乘坐大巴車的,因為大巴車最早9點發車,晚6點就收車了。[詳細]

- 濟南時報 2018-08-22

濟南公安養犬管理再推新舉措 養犬辦證僅需2分鐘

- 濟南公安養犬管理再推新舉措。今天上午,濟南公安機關舉行全市犬類管理手機快捷支付啟用儀式,在全市推出養犬辦證、年審手機閃付便民服務新...[詳細]

- 濟南日報 2018-08-22

赤誠為黨 浩氣長存 記膠東特委第一任書記張靜源

- 記膠東特委第一任書記張靜源張靜源張靜源,原名張壽安,化名舒實夫,代號張大牙。播下革命火種敵人的追捕日甚一日,經山東省委批準,張靜源...[詳細]

- 膠東在線 2018-08-22

山東新聞聯播丨煙臺與德州簽署6項扶貧合作協議

- 8月21日,煙臺與德州簽署6大項扶貧合作協議,涵蓋教育、新能源等領域。自2016年開展扶貧協作關系以來,煙臺已與德州的縣市區、市直部門、鄉...[詳細]

- 齊魯網 2018-08-22

養犬計分制實行1年半 126名“鏟屎官”扣光12分“回爐”

- 養犬計分制實行1年半。126名“鏟屎官”扣光12分“回爐”時報8月21日訊。[詳細]

- 濟南時報 2018-08-22

膠州少海瀾山小區50戶業主聯合保衛院墻:這是我的院兒

- 這是我的院兒8月19日,齊魯晚報?齊魯壹點發布了《騙業主。21日,記者了解到,為了維護自己的切身利益,膠州市少海瀾山小區已有50戶業主聯...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-08-22

城陽:通宵喝酒后男子躺馬路上酣睡 語無倫次醉得不輕

- 通宵喝酒后男子躺馬路上酣睡。正在巡邏的城陽交警大隊巡邏中隊民警發現后,為保護該男子安全,及時對其進行了有效措施,并撥打了120。[詳細]

- 齊魯壹點 2018-08-22

青島西站進入“沖刺跑” 下個月地上建筑結構封頂

- 青島西站進入"沖刺跑"。下個月地上建筑結構封頂作為集高鐵、地鐵、公交、長途客站于一體的島城第四大綜合交通樞紐站,青島西站項目建設,自...[詳細]

- 青島電視臺今日 2018-08-22

臺風過后 山東濰坊現藍天白云“水晶天”

- 臺風過后。山東濰坊現藍天白云“水晶天”年8月20日,山東濰坊,臺風“溫比亞”過后,青州市天氣晴好,現秋日藍天白云景觀,美不勝收。[詳細]

- 山東24小時 2018-08-22

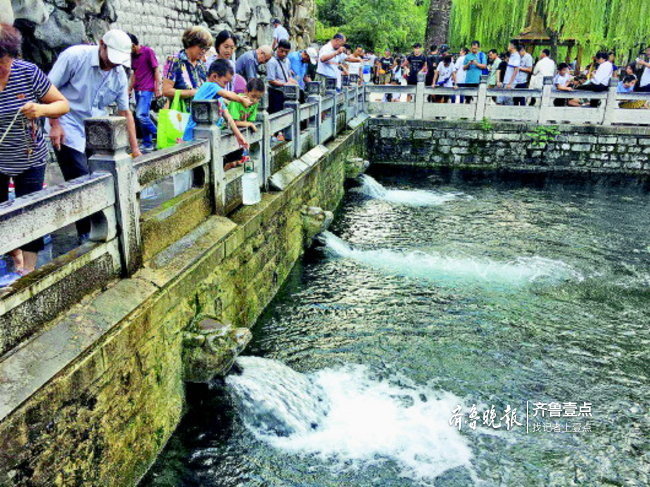

群泉爭撒歡!時隔632天,趵突泉水位再回28.70米

- 時隔632天,趵突泉水位再回28.70米。21日,黑虎泉和趵突泉同為28.70米,這在近幾年很少見。[詳細]

- 齊魯壹點 2018-08-22

風華齊魯|狀元是怎么煉成的,這座博物館講得透徹

- 風華齊魯|狀元是怎么煉成的,這座博物館講得透徹古有考狀元,今有沖高考。在一個充滿著歷史文化底蘊的博物館中,你可以觀賞到近千件的珍貴...[詳細]

- 風華齊魯 2018-08-22

網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句