齊魯網·閃電新聞2月15日訊 歷史長河中的文物古跡,每一件都有他的守護者,都有催人淚下的故事。這個春節,大型文化節目《典籍里的中國》憑借其深邃的思想穿透力和藝術感染力,引發現象級傳播。首期節目《尚書》中,演員倪大紅以精湛演技傳神塑造了年逾九旬的名儒伏生,讓觀眾沉浸在古老的故事中久久不能忘懷。

這位生于亂世,以命護書、皓首傳經的百歲先賢,老家就在山東;而節目中,伏生向晁錯傳書、讓撒貝寧動容落淚的一幕,就發生在千年前的齊魯大地。

秦博士為守文脈 以命藏書護書

片中倪大紅飾演的伏生自述:“渤海、泰山之間為青州,我的老家就在這一帶”

伏生,名勝,字子賤。司馬遷在《史記·儒林列傳》中專門為伏生做了傳:“伏生者,濟南人也。故為秦博士”。秦時統一天下,伏生因自幼攻讀《尚書》,通曉儒學精髓,被立為博士。公元前213年,秦始皇焚書坑儒,推行“挾書律”:“敢有挾書者族”,即對收藏違禁書籍的人處以滅族的酷刑。古代文化典籍遭到了極為嚴重的破壞。

“秦時焚書,伏生壁藏之。” 寥寥數語,是伏生在那個動蕩年代做出的選擇。為躲避災禍保存《尚書》,伏生與妻子兒女離開咸陽回山東老家,途中,兒子為護《尚書》與亂兵以命相搏而亡,妻子也挨餓受凍,死于荒野。

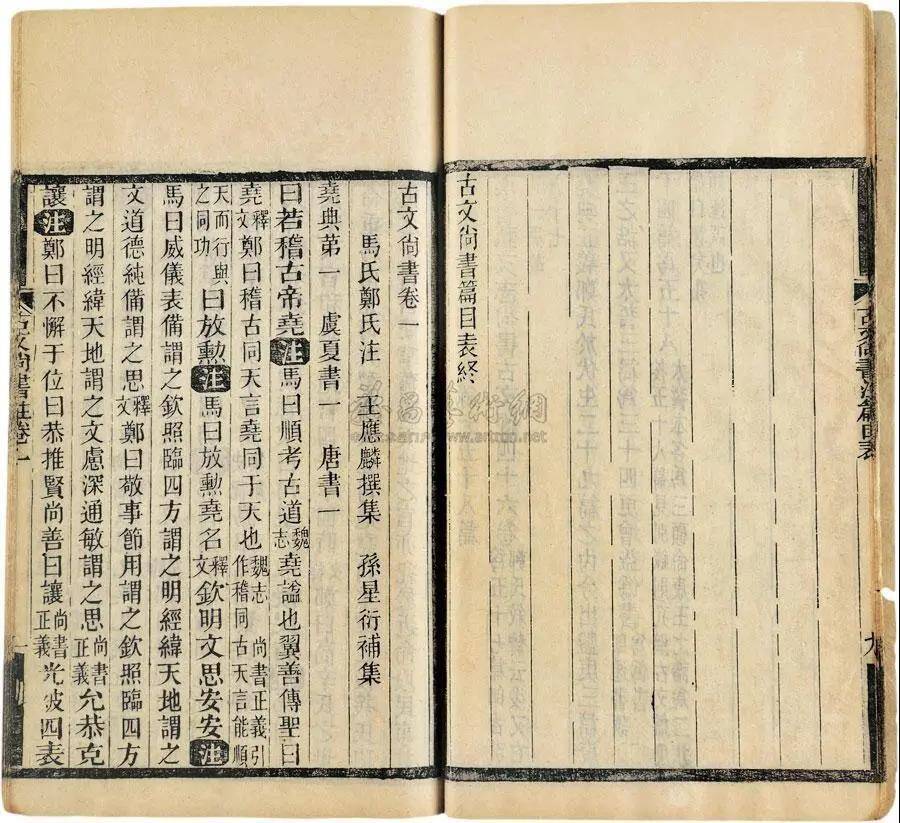

漢惠帝四年(公元前191年)廢除“挾書律”,并下令搜集以前散失的各種古籍。政令甫下,朝野文士為之雀躍,伏生當然也是其中一位。正當伏生沉浸在《尚書》終可重見天日的喜悅中,卻發現壁藏之書損壞嚴重。《尚書》本來有篇目百篇,而伏生所藏因年久侵蝕,完整的篇目僅余28篇。于是伏生依其早年誦記的內容,參照保存下來的書簡,口傳于世,名聲日隆。據資料記載,漢初講授書學漸興,伏生功不可沒。

將《尚書》還于天下 此生無憾

伏生學問精深,講書有方,很快被朝廷得知。漢文帝劉恒正下令尋求民間熟知《尚書》者到朝中授學,而曾為秦朝博士、且有豐富教授經驗的伏生是最理想的人選。然而,那時的伏生已經九十多歲,步履蹣跚,無法遠行。思賢若渴的漢文帝,便派太常掌故晁錯,赴伏生老家,當面請教《尚書》。

數月后,晁錯根據伏生所講終于將《尚書》比較完整地記錄下來,并用漢代通行的文字——隸書寫定,這就是傳之后世的今文《尚書》文本。

《尚書》,這部“政書之祖,史書之源”,秦朝博士伏生以命護之,終傳于天下。

漢無伏生 則《尚書》不傳

傳而無伏生 亦不明其義

伏生之功,不僅在藏書,更在傳書。由秦到漢,正是中國古代文字演進的關鍵時期,篆書變為隸書,字體變化很大,漢人用隸書,但是先秦的各類經典則是以篆書或者是古隸書寫而來。字體無法辨識,內容自然也讀不懂。

后人頌曰:“漢無伏生,則《尚書》不傳;傳而無伏生,亦不明其義。”若沒有當年伏生的壁藏,就沒有今文《尚書》;沒有伏生對《尚書》的闡釋,其中精義難為世人所了解。

據傳王維作《伏生授經圖》(局部)

為紀念伏生皓首傳經的功勞,相傳唐朝詩人王維曾作《伏生授經圖》,畫中年老的伏生敞胸赤足,身披麻衣,骨瘦如柴,但目光炯炯,一幅仙風道骨狀。這幅畫現存于日本大阪美術館。還有明代文人畫家杜堇也畫過一幅《伏生授經圖》,現藏美國大都會藝術美術館,亦是一幅傳世名畫。

杜堇《伏生授經圖》現藏美國大都會藝術博物館

斯人已逝,高山仰止。正是因為有了無數“伏生”,華夏文明才能弦歌不輟。

資料來源:孔子研究院《儒家故事》