編者按:

為全面反映黃河灘區居民遷建的生動實踐,山東廣播電視臺傾力打造了五集紀錄片《大遷建》。真實記錄灘區干部群眾勠力同心、攻堅克難,向世代為害的“黃患”發起挑戰,通過村居遷建、防洪安居以及產業扶貧等一系列治本舉措,徹底改變60萬灘區百姓苦難命運,譜就新時代灘區群眾脫貧奔小康的恢弘史詩。

齊魯網·閃電新聞12月31日訊 2020年6月24日,黃河洪峰在山東過境。根據黃河水利委員會統一調度,省內54座浮橋必須拆除,位于東明縣沙窩鎮的沙窩浮橋是其中之一。

馬曉萌出生在東明縣沙窩鎮馬集村。這里屬于黃河灘區,11歲之前,曉萌在村里的小學讀書,她回憶說:“教室的黑板像是用黑漆直接刷在墻上一樣,除了課桌啥也沒有,冬天沒有暖氣,手上還生了凍瘡。”

曉萌的家里也是一貧如洗,一家五口人擠在三間破舊的平房里。為讓曉萌接受更好的教育,父母把她送到了灘外的學校讀書。從灘內到灘外,唯一便捷的通道就是沙窩浮橋。

雖然學校給她減免了學雜費,然而,她的求學之路依然曲折。每年伏秋大汛或凌汛,黃河下游浮橋經常要拆除,原本40分鐘的回家路,曉萌往往要走上兩個小時甚至更長時間。這條浮橋,一頭連著家鄉,一頭牽著夢想。

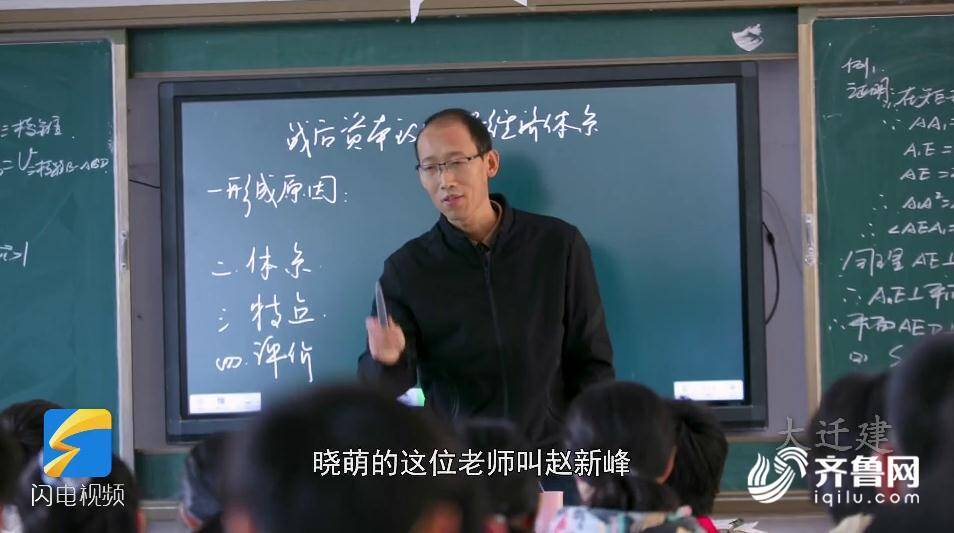

曉萌的歷史老師趙新峰也來自灘區,為了讓灘區的孩子們接受更好的教育,趙新峰畢業后回到家鄉,成為了一名頗受學生喜愛的人民教師。

在趙新峰的言傳身教下,曉萌一直努力刻苦地學習。山東省黃河灘區居民遷建工程的實施,將讓她的求學之路大為便捷,也給她的學習增添了幾分信心。根據規劃,馬集村將徹底跨過黃河天塹,整體搬遷至5公里之外的新社區。

寬敞的馬路,美麗的校園,清脆的讀書聲……從灘內到灘外,孩子們告別了破舊不堪的校舍。為了從教育上“拔窮根”,菏澤市還從事業編制、職稱評聘、薪資待遇等方面給予傾斜,吸引年輕教師加入。

孩子是灘區的未來。2017年以來,山東在黃河灘區新建、改擴建中小學41所、幼兒園47所,這些中小學、幼兒園將與遷建村居同步建設、同步投入使用;同時,為灘區學校新補充教師433名,困擾了幾代灘區人的“上學路”將得到徹底解決。

閃電新聞記者 朱偉偉 東明臺 徐嘉輝 編輯 劉雨暄 報道