齊魯網·閃電新聞2月17日訊 一幅畫可以有多美?“云霧潤蒸華不注,波濤聲震大明湖”。走進鵲華十二時,置身“鵲華煙雨”的濟南美景。這件作品將趙孟頫的《鵲華秋色圖》進行了時空的拓展,拓展出24小時的各種景色。如果說原畫是一幅靜態的圖像,那么“鵲華十二時”則講述了一段豐滿的“電影故事”,畫中人近日捕魚收成如何?遠處山間有多少煙火人家?牛群還要往哪里漫步……

《鵲華十二時》是共生世界——2022濟南國際雙年展的作品之一。在濟南市美術館的“科技與藝術”版塊,眾多作品都體現了現代科技與傳統藝術的有機結合。

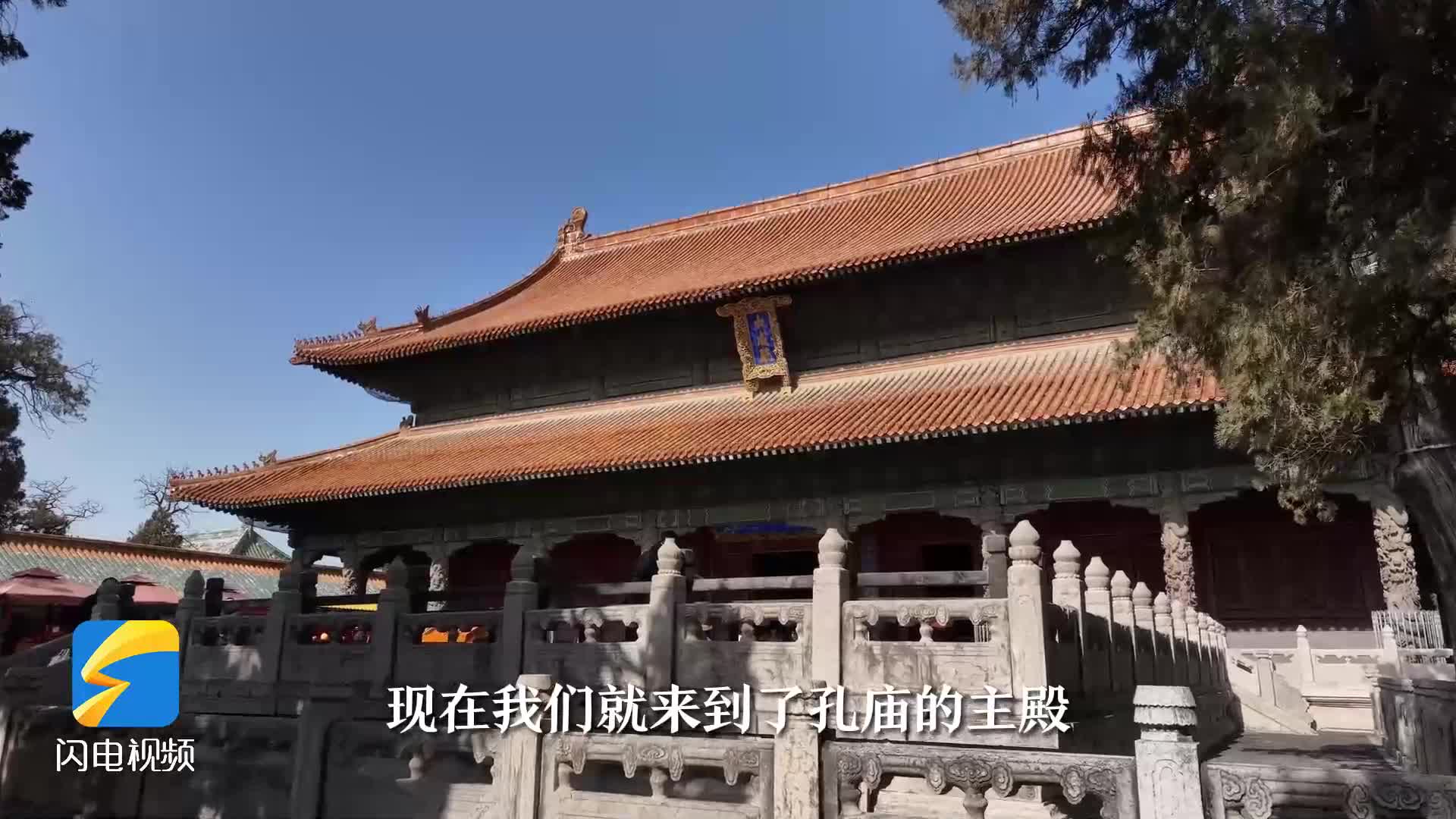

作品《金聲玉振》使用虛擬仿真技術,打造了“杏壇講學”沉浸式體驗場景。通過精良的場景設計和情節設定的方式為體驗者構建出孔子杏壇講學的歷史情境,實現“時空穿越”,以可視化的方式“創造”孔子當年坐在壇上弦歌講學。旨在用科技手段讓當代人學習和感悟儒家文化的精髓。

現場游客常女士感嘆道:“感覺太好了!就像身臨其境一樣。里邊的人物和山就像在自己的跟前,這樹葉就像要落到手上一樣,惟妙惟肖的。小朋友一來的時候他就說要看看古代,我說你看這就是古代的時候,學生都在這跟著老師學習儒家文化,這對他是很大的一個啟發。”

濟南市美術館工作人員杜偉偉介紹,“科技與藝術”版塊里面的藝術作品運用了大量的最前沿的一些高科技的手段,帶有山東和濟南元素的一些作品也是運用了一些科技的元素。比如虛擬仿真CAVE顯示平臺這個技術就運用在《金聲玉振》這件作品中,這件作品也是今年我們濟南市美術館的一個非常熱門的網紅打卡地。”

科技賦予了藝術作品更強的參與感和互動性。在山東,傳統文化以穿越古今的魅力打動著越來越多的年輕人,越來越多的年輕人以數字化的方式參與傳統文化傳播,這樣的“雙向奔赴”成為了文化“兩創”發展的重要推手。

濟南市美術館副館長張輝說道:“ 科技與藝術相生產生出來的這種視覺力量、這種心理聯想是全新的,是非常鮮活的。原來大家都覺得美術館是個專業的場館。這種交流有一定的隔閡或者影響,其實現在大量的高科技的運用就打消了中間的這層障礙。”