汶川地震后醫(yī)學救援能力進步 災害教育待普及

來源:四川日報

2018-05-06 11:27:05

參加2018年中國·國際第16屆現(xiàn)代救援醫(yī)學論壇暨汶川地震十周年紀念活動中,與會者認真聽講。 本報記者楊樹攝

醫(yī)學救援 進步寫在10年間

汶川特大地震后,醫(yī)學救援領域發(fā)生了什么改變?在蓉召開的兩場醫(yī)學論壇上中外專家暢言——

焦點

“除了緬懷和感恩,我們還應該用什么去面對汶川特大地震10周年?”5月5日,在成都舉行的中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會2018年學術年會暨四川大學華西緊急醫(yī)學救援國際高峰論壇上,央視資深媒體人、中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會常務委員白巖松,向與會專家拋出這個問題。隨后他自問自答:應該用更多的進步來面對。

每一次創(chuàng)傷,都意味著進步。這是醫(yī)療人的共識。汶川特大地震10年,災難醫(yī)學救援領域發(fā)生了什么改變?取得了哪些進步?5月5日,2018年中國·國際第16屆現(xiàn)代救援醫(yī)學論壇暨汶川地震十周年紀念活動,中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會2018年學術年會暨四川大學華西緊急醫(yī)學救援國際高峰論壇同時在成都舉行,兩場論壇上,醫(yī)療界的專家們展開了熱議。

劉惠鑫 本報記者劉佳

進步

在應對突發(fā)事件中,緊急醫(yī)學救援能力顯著提升

5日凌晨,白巖松到達成都后聽到的第一個消息是,華西醫(yī)院的國際應急醫(yī)療隊,正在接受世界衛(wèi)生組織應急醫(yī)療隊認證評估,如果通過,將成為中國第三支國際應急醫(yī)療隊。

他意識到,這不僅僅意味著中國醫(yī)療界將在國際上承擔更多的應急醫(yī)療任務,更意味著中國應急救援能力和標準的提升。

10年前的情景,讓參與那場救援的醫(yī)療界人士記憶猶新。“汶川特大地震在帶來艱難險阻的同時,也促進了緊急醫(yī)學救援管理和專業(yè)的發(fā)展,是緊急醫(yī)學救援發(fā)展史上的一個里程碑。”國家衛(wèi)生計生委衛(wèi)生應急辦公室主任許樹強介紹,“在汶川醫(yī)學救援中,我們總結出‘前后方、軍警地一體化’等經(jīng)驗啟示,為今后幾年緊急醫(yī)學救援能力的快速提升奠定了基礎。”不僅如此,圍繞現(xiàn)場檢傷分類救治、傷員快速安全轉移和醫(yī)院批量收治;落實“四集中”救治,集中資源、集中專家、集中傷員、集中救治……都是汶川特大地震10年來緊急醫(yī)學救援的經(jīng)驗。

隨著國家應急管理法規(guī)體系逐步完善和建立,10年來,全國醫(yī)療界都在為提高應急救援能力而努力。“在一次次突發(fā)事件應對處置中,中國緊急醫(yī)學救援工作不斷總結經(jīng)驗,汲取教訓,及時改進,緊急醫(yī)學救援體系能力和水平顯著提升。”許樹強說。

力量

災害教育待普及,中國災難醫(yī)學需要更多人才儲備

“在汶川特大地震救援中,某些煤礦醫(yī)院的醫(yī)生因擅長礦難救援,到了現(xiàn)場迅速投身醫(yī)療救治。而有些大醫(yī)院的醫(yī)生,在斷水斷電、缺醫(yī)少藥的災區(qū)竟有些不知所措。”親身經(jīng)歷救災現(xiàn)場,讓中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會主任委員、同濟大學附屬東方醫(yī)院院長劉中民感到,只有盡快向所有醫(yī)護人員普及培訓災難現(xiàn)場救援技能,才能填補中國災難醫(yī)學的空白。

汶川特大地震之后,“災難醫(yī)學”開始進入社會和醫(yī)務界的視野。2008年9月,中國高校首個災難醫(yī)學系在同濟大學醫(yī)學院正式成立,劉中民擔任系主任。2011年12月,中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會在上海成立,并陸續(xù)組建地震、火災、水災、爆炸、科普等多個學組,為中國災難醫(yī)學的起步打下人才儲備基礎。

但是,災難救援僅靠專業(yè)人才并不夠。“50%-95%的瓦礫下的幸存者,是由家屬、鄰居、志愿者及非專業(yè)救援人員救出的。”世界災難和急救醫(yī)學協(xié)會理事長科比·佩雷格說,“在這個世界上,沒有一個國家擁有那么多的專業(yè)隊伍來搜救所有坍塌的建筑,但16-18歲的學生人數(shù)則有很多,通過簡單的一日培訓課程,提高這些學生的災難救援能力,就可能救活上千人。”

中國工程院院士謝和平認為,國內災害教育普遍缺乏,很多人防災減災和安全意識不強。在總結國內外災害教育的成功經(jīng)驗后,謝和平認為,有效的災害教育應該具有實用性、針對性強,內容覆蓋面廣、主題多樣、職責分明、方式多樣化人性化、法律支持體系完善等特征,“這也應是未來努力的方向。”

推廣

醫(yī)學救援的汶川經(jīng)驗走出國門,得到應用驗證和提升

“汶川特大地震之前,我國對災后疫情沒有標準。當時我們想盡辦法尋找唐山地震后是怎么防疫的,都沒有找到。”四川省衛(wèi)生計生委主任沈驥說,眾多頂級專家一起,就此開展了海量調查研究,“對災后大疫的內涵、地域與時間范圍、數(shù)量與影響指標進行了定義,首次科學量化了災后無大疫的標準。”

2015年,汶川經(jīng)驗在赴尼泊爾馳援中得到有效實施。“中國政府醫(yī)療防疫隊伍除了巡診和救治傷員,還為當?shù)嘏嘤柫?000多名軍地公共衛(wèi)生技術骨干,特別是協(xié)助制定了11個災后防病技術方案……這是緊急醫(yī)學救援援外歷史上的一次開創(chuàng)。”許樹強說。

事實上,在走出國門之前,汶川經(jīng)驗已經(jīng)在玉樹、蘆山等地震災區(qū)得到應用、驗證、校準和提升。

蘆山地震災區(qū)按照汶川經(jīng)驗,強化群眾參與、環(huán)境衛(wèi)生、健康教育、監(jiān)督檢查,科學規(guī)范開展消殺滅工作……

“從汶川特大地震到九寨溝地震,10年來我們看到,應急響應更迅速,救援隊伍更專業(yè),現(xiàn)場救治更科學,指揮調度更高效,病人轉運更順暢,病死率更低。同時,民間救援隊伍更專業(yè),信息傳遞更通暢,志愿者更理性,救災效率明顯提高。”省衛(wèi)生計生委緊急醫(yī)學救援專家組組長、省政府應急辦專家胡衛(wèi)建如此評價。

期待空中救護發(fā)展起來

——訪中國醫(yī)學救援協(xié)會會長李宗浩

訪談

人物名片

李宗浩

中國醫(yī)學救援協(xié)會會長,長期從事急救醫(yī)學事業(yè),是國內外有重要影響的急救醫(yī)學專家,他著有《現(xiàn)代醫(yī)學救援》《第一目擊者——一個急救醫(yī)生的手記》等學術和科普著作。

□本報記者石小宏

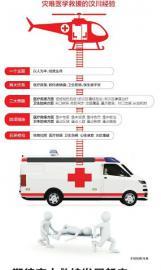

“汶川特大地震的醫(yī)學救援經(jīng)歷和經(jīng)驗,推動了我國現(xiàn)代醫(yī)學救援更加科學、規(guī)范。”5月5日,在2018年中國·國際第16屆現(xiàn)代救援醫(yī)學論壇暨汶川地震十周年紀念活動上,面對記者的采訪,中國醫(yī)學救援協(xié)會會長李宗浩說。他認為,汶川特大地震的醫(yī)學救援經(jīng)歷和經(jīng)驗為我們帶來了立體救援意識。

在李宗浩看來,我國是災害頻發(fā)國家,有著各種各樣的災害,這使得我國的醫(yī)學救援經(jīng)驗豐富,在一些急救領域可以說已走在了世界前沿,但是在立體救援等領域還需要進一步探索。

談到立體救援,空中救護是李宗浩關注的一個重點。“這些年我一直特別重視空中救護。我現(xiàn)在就是致力于把我國的空中救護發(fā)展起來。”李宗浩認為:我們現(xiàn)在的地面救護已比較完善,但空中救護還存在不足。無論是常態(tài)下和突發(fā)災害情況下,空中救護都顯得十分重要,特別是我國地域遼闊,進行空中救護光有直升機還不夠,還需要直升機與固定翼飛機結合,實現(xiàn)上千公里的長距離緊急救援。

據(jù)了解,目前在國內發(fā)展空中救護,費用問題不可忽視,相關報道顯示:根據(jù)航程不同,中國首條建成的空中醫(yī)療通道,曾給出的數(shù)字是一次救援1萬-5萬元費用。高昂的費用如何承擔?國外的一些做法或可借鑒。在國外,解決空中救護費用最常見的辦法,是推動商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)展,從而消化部分空中救護成本。

除了關注立體救援,李宗浩對現(xiàn)代醫(yī)學救援中人的作用,也非常看重。他認為,一方面,我國的醫(yī)學救援需要建立起智庫,智庫是軟實力,中國醫(yī)學救援協(xié)會正準備與有關部門合作建立智庫,通過智庫的引導,促進我國的現(xiàn)代醫(yī)學救援水平能夠更科學和規(guī)范。另一方面,要動員民眾參與到醫(yī)學急救中,加強對民眾的醫(yī)學救護知識普及,使在第一現(xiàn)場的群眾能夠在第一時間給予患者或傷員正確的醫(yī)學救護。此外,加強國際合作和交流,尤其是多學習、借鑒像日本這樣的地震多發(fā)國的救援經(jīng)驗,對我們也十分有幫助。

連線

我從中國同行那里學到很多

□本報記者劉佳

“在地震災區(qū)居住,要在床頭上放個手電筒,倒置一個空的啤酒瓶,都是很有效的預警裝置……”來自美國馬里蘭創(chuàng)傷中心的湯姆斯·斯卡萊,至今還記得10年前從地震災區(qū)學到的“防震經(jīng)驗”。在中華醫(yī)學會災難醫(yī)學分會2018年學術年會暨四川大學華西緊急醫(yī)學救援國際高峰論壇上,萬里之外的湯姆斯·斯卡萊通過視頻連線,和與會專家學者共同回憶了10年前那些難忘的歲月。

2008年6月,應中國請求,世界頂級創(chuàng)傷外科專家湯姆斯·斯卡萊帶著美國馬里蘭大學休克創(chuàng)傷中心中國救災醫(yī)療隊一行來到華西醫(yī)院ICU,開始對中國汶川特大地震危重傷員的救治。美國馬里蘭大學休克創(chuàng)傷中心是世界頂級的創(chuàng)傷救治機構,在國際上享有盛名。

“華西醫(yī)院是一家高效運作的杰出醫(yī)院,在兩周內接受了大約3000名傷病員,在空地上迅速建立起140多個監(jiān)護單元給地震傷員。醫(yī)療設備和我們在美國用的一樣,有我們所需的一切應急設備,我從中國同行那里學到很多。有些和美國的理念不太一樣,比如他們不主張大量的補液和補充血制品,而是較多地運用血管活性藥物來維持血壓,由于對補液的限制,幾乎沒有腹部間隔綜合征的發(fā)生。”湯姆斯·斯卡萊說。

然而,他也發(fā)現(xiàn),監(jiān)護室醫(yī)師對創(chuàng)傷方面的知識相對欠缺,“創(chuàng)傷學在當時的中國并不是一個獨立的學科,監(jiān)護室醫(yī)師不是外科醫(yī)生出身,所以,我作為外科醫(yī)生,與監(jiān)護室醫(yī)師一起管理創(chuàng)傷病人,成功醫(yī)治了很多危重病人。”

觀點

緊急醫(yī)學救援標準化很重要

在緊急醫(yī)學救援中,標準化和規(guī)范化非常重要,比如,一張小小的病例登記表,如果因為格式不同、規(guī)范不一,也會讓后續(xù)跟蹤治療遇到麻煩。日本經(jīng)歷過多次大地震,吸取震后緊急救援的經(jīng)驗,加快推進救援力量的規(guī)范化、標準化建設。例如,在病例登記表的統(tǒng)一上,日本就明確了各項具體的規(guī)定,一目了然,涵蓋災害時緊急救援所需要的病人信息,連緊急情況下的衣食住都登記了,非常清晰明了,也方便后續(xù)對患者的及時跟蹤治療。

——日本國家災難醫(yī)療中心DMAT事務局局長小井土雄

結合地理特點構建應急醫(yī)療區(qū)域網(wǎng)絡

結合我國地理特點和重大自然災難的地域分布,科學、合理地構建重大自然災難應急醫(yī)療的區(qū)域網(wǎng)絡,并完善多部門協(xié)同、軍民融合的緊急醫(yī)學救援協(xié)調聯(lián)動機制很有必要。加快完善應急機制及組織指揮體系,同時建立覆蓋全國的區(qū)域性緊急醫(yī)學救援組織網(wǎng)絡,以最大限度地發(fā)揮緊急醫(yī)學救援的作用,完善現(xiàn)有突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援體系。

——海南醫(yī)學院國際護理學院張娜張華

對傷患兒心理干預不能照搬成人模式

應該注重對地震傷患兒童及青少年的心理干預,在干預模式的選擇應結合其生理心理發(fā)展的特殊性,采取生物——心理——社會模式綜合分析與評估,不能照搬成人的干預模式。

應在作出正確評估后,對地震傷患兒的傷情及心理特點進行分析,選擇個體化的干預治療措施。在專業(yè)心理工作者、父母、學校、同伴的支持下,努力使患兒在身心兩方面均能達到良好的康復,以提高其生活質量。

——綿陽市中心醫(yī)院 趙小燕等

(本報記者石小宏整理)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

司機看著愛車自燃燒成空殼:報警說不出具體位置

- 因不會看高速公路里程牌,報警卻無法說出具體位置。因不會看里程牌,車主只能眼睜睜看著愛車被燒成空殼(交警供圖)。[詳細]

- 南寧晚報 2018-05-06

廣西高鐵有望直通大理 南柳進入“1小時交通圈”

- 中新網(wǎng)南寧5月6日電5月5日,記者從中國鐵路南寧局集團有限公司獲悉,近期,鐵路部門將進行今年第二階段列車運行圖調整。另據(jù)了解,為建立多...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-05-06

4月份全球制造業(yè)PMI回調 經(jīng)濟增速放緩

- 中國物流與采購聯(lián)合會6日發(fā)布的4月份全球制造業(yè)PMI為54.4%,較上月下降0.8個百分點,連續(xù)兩個月環(huán)比回落。分析稱,這意味著全球制造業(yè)增速...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-05-06

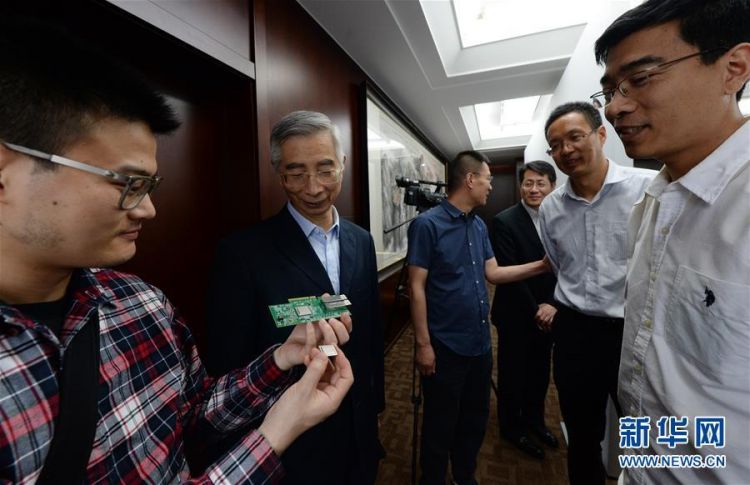

我國自主研制的萬兆網(wǎng)絡控制器通過科技成果鑒定

- 5月5日,評委和專家就“閃訊萬兆網(wǎng)絡智能控制器”進行交流。倪光南、費愛國、王子才等11位中國工程院、中國科學院的兩院院士,以及19位來自...[詳細]

- 新華社 2018-05-06

突發(fā)地陷!桂林一居民樓前現(xiàn)2米多深坑

- 突發(fā)地陷。地陷發(fā)生后,七星區(qū)政府立即組織相關人員到現(xiàn)場處理,目前,地陷的成因和后續(xù)的處理辦法還在調查、研究當中。[詳細]

- 南寧晚報 2018-05-06

北京街頭設闖紅燈曝光大屏幕,你怎么看?

- 5月5日,北京市通州區(qū)一路口,三位行人闖紅燈通過被大屏幕曝光。行人正在“智能斑馬線”的提示下通過馬路。[詳細]

- 人民日報客戶端 2018-05-06

尷尬!女子帶這種手機殼乘機 被安檢人員要求托運

- 【原標題】網(wǎng)紅流沙手機殼。↑多家網(wǎng)店銷售液體流沙手機殼↑在安檢時被“攔住”的手機殼↑有商家坦言不能帶上飛機↑也有商家稱可以帶在手機...[詳細]

- 北京青年報 2018-05-06

世乒賽:國乒男團橫掃進決賽 德國鏖戰(zhàn)五盤勝韓國

- 劉國正本場繼續(xù)派出馬龍、樊振東和許昕的最強陣容,馬龍和樊振東各打兩場單打,許昕打三單。瑞典隊派出的陣容是馬蒂亞斯-卡爾森、克里斯蒂...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-05-06

3小時內病人2次心臟停搏 兩醫(yī)院“無縫對接”搶救

- 3月27日早上7點30分,昆山市民老宋覺得胸口有些痛。患者隨時有生命危險,而花橋醫(yī)院并不具備此類心梗患者的搶救能力,如果轉院,途中的風險...[詳細]

- 揚子晚報 2018-05-06

慢讀時間| 年輕人,下了班一定要“瞎折騰”

- 但它顯然不僅僅關于女人和美食,還關于生活、愛和期待。人人都說,下班后的8個小時決定我們的人生。[詳細]

- 半月談微信公眾號 2018-05-06

馬克思主義“必修課”怎么上?習近平言傳身教

- 馬克思主義“必修課”怎么上。習近平言傳身教央視網(wǎng)消息:“馬克思主義始終是我們黨和國家的指導思想,是我們認識世界、把握規(guī)律、追求真理...[詳細]

- 央視網(wǎng) 2018-05-06

楊潔篪應約同美國務卿通電話:中美應尊重彼此核心利益

- 楊潔篪表示,當前中美關系處在一個重要階段。雙方應該認真落實習近平主席和特朗普總統(tǒng)達成的重要共識,加強高層及各級別交往,繼續(xù)就經(jīng)貿等...[詳細]

- 新華社 2018-05-06

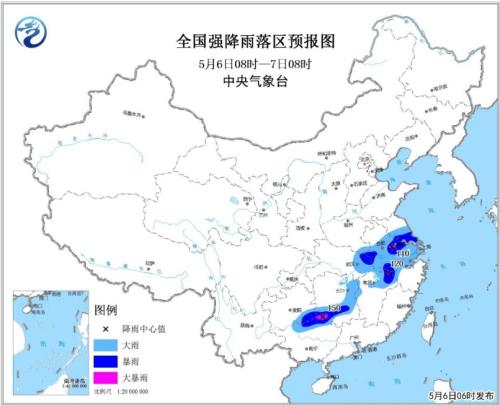

暴雨黃色預警發(fā)布 未來3天南方地區(qū)將有較強降水

- 上述地區(qū)最大小時雨量30~55毫米;另外,廣西中部、廣東西南部、海南島西北部出現(xiàn)分散性暴雨,廣東湛江局地大暴雨(100~191毫米,最大小時...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-05-06

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句