德勝“得勝”了 閨女回村了

來(lái)源:新華網(wǎng)

2020-07-07 15:02:07

雨后的壩上草原,天高云淡,綠意正濃,河北省張北縣德勝村迎來(lái)了一年中最美的季節(jié)。

徐亞茹在德勝村“農(nóng)光互補(bǔ)”項(xiàng)目區(qū)光伏發(fā)電板下查看種植的藥材長(zhǎng)勢(shì)(6月23日攝)。 新華社記者 牟宇 攝

齊肩短發(fā),絳紅色衛(wèi)衣,運(yùn)動(dòng)鞋上沾滿了泥土……23歲的女大學(xué)生徐亞茹在光伏板下的斑駁光影間,俯身察看著自己種下的中草藥。

2019年大學(xué)畢業(yè)后,徐亞茹在河北省石家莊市一家醫(yī)院實(shí)習(xí)。今年4月,她告別朋友同學(xué),毅然返回了家鄉(xiāng)德勝村。

“在大城市上班多好,二閨女咋回來(lái)了?”有村民問(wèn)徐亞茹的父親徐海成。

55歲的老徐笑笑沒(méi)應(yīng)答,他當(dāng)然知道為什么:決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)中,德勝村“得勝”了,村民摘掉貧困帽,村子舊貌換新顏,收入高了,產(chǎn)業(yè)旺了,往后日子美著哩!

“今年6月底,村里最后1戶貧困戶也達(dá)到了脫貧標(biāo)準(zhǔn)。”德勝村黨支部書(shū)記葉潤(rùn)兵說(shuō)。可就在幾年前,這個(gè)擁有443戶1176人的村子有建檔立卡貧困戶212戶445人,貧困發(fā)生率高達(dá)37.8%。

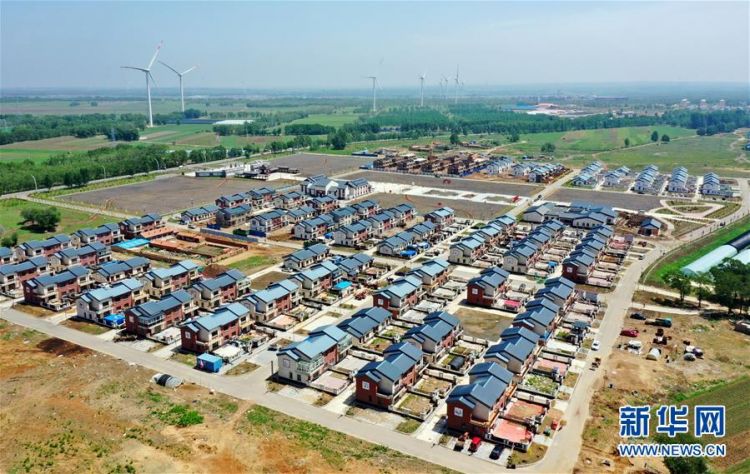

這是6月23日拍攝的德勝村新民居(無(wú)人機(jī)照片)。 新華社記者 牟宇 攝

精準(zhǔn)扶貧徹底改變了這個(gè)壩上窮村的命運(yùn)。而德勝村的“得勝”之路,正是全國(guó)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)的一個(gè)縮影。

近年來(lái),在政府部門和社會(huì)各界幫扶下,德勝村因地制宜發(fā)展馬鈴薯育種、光伏發(fā)電和民宿旅游等產(chǎn)業(yè),村容村貌、村民生活發(fā)生了“質(zhì)變”。這一切,徐亞茹都看在了眼里。

徐海成和妻子在馬鈴薯育種大棚內(nèi)勞作(2017年8月1日攝)。 新華社記者 牟宇 攝

穿行于140套新建的二層小洋樓間,建于20世紀(jì)80年代前后、多數(shù)成為危房的舊坯房成為歷史;新修的20多公里柏油路和水泥路,也讓“晴天一身土,雨天一腳泥”的窘境成為記憶……

可徐亞茹忘不了那些苦日子。大姐2008年考上大學(xué)后,每次臨行前父親都要賣掉一頭牛當(dāng)作學(xué)費(fèi)。為供她們兩姐妹讀書(shū),一家人從牙縫里摳錢。“那時(shí)住得也差,一到陰雨天,就得在墻角支上盆和桶。冬天窩在屋里,和外面一樣冷……”

這是2017年8月1日拍攝的德勝村舊貌(無(wú)人機(jī)照片)。 新華社記者 牟宇 攝

一切都在悄然變化。2017年,村里開(kāi)始發(fā)展大棚種植。作為建檔立卡貧困戶,徐海成咬咬牙貸了款,共投入10多萬(wàn)元,包了6個(gè)大棚,又和朋友在鄰村建了22個(gè)大棚,種微型薯和一代種薯。2018年老徐家純收入就達(dá)10萬(wàn)元,一舉脫了貧。

2019年底,德勝村人均可支配收入達(dá)到1.37萬(wàn)元,是2014年的3倍多,村集體收入更是實(shí)現(xiàn)了由“空白村”到“百萬(wàn)元村”的跨越。

脫了貧的德勝村又將目光瞄向了鄉(xiāng)村振興。他們引入社會(huì)資本,成立專業(yè)公司,準(zhǔn)備將村莊打造成壩上民宿旅游勝地,同時(shí)發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

“一開(kāi)始并沒(méi)有下定決心,也想去見(jiàn)識(shí)外面的風(fēng)景。”接到一個(gè)電話后,徐亞茹動(dòng)心了。

電話那頭是德勝?gòu)埍睂?shí)業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)董義,他期望德勝村的年輕人能夠回來(lái)建設(shè)家鄉(xiāng)。“村里規(guī)劃發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè),配套中草藥種植,你是學(xué)這個(gè)的,可以回來(lái)共同創(chuàng)業(yè)呀!”

徐亞茹在德勝村“農(nóng)光互補(bǔ)”項(xiàng)目區(qū)光伏發(fā)電板下查看種植的藥材長(zhǎng)勢(shì)(6月23日攝)。 新華社記者 牟宇 攝

學(xué)中醫(yī)的徐亞茹早就有種中草藥的想法,于是她下定了決心。回村3個(gè)月,她就先后試種了黃芪、紅花、桔梗等。

其實(shí),回鄉(xiāng)發(fā)展并不是一時(shí)腦熱。徐亞茹說(shuō),促使自己重新認(rèn)識(shí)家鄉(xiāng)、規(guī)劃個(gè)人職業(yè)的,主要是發(fā)生在德勝村上下的點(diǎn)滴變化。

過(guò)去農(nóng)忙完,白天樹(shù)下一堆人嘮嗑,晚上聚在一起打牌。如今村民們參加種植培訓(xùn)課、跳廣場(chǎng)舞、扭秧歌……比錢包鼓起、物質(zhì)豐富更可貴的,是父老鄉(xiāng)親們的精氣神。

2019年,老徐去青島參加大閨女的婚禮,一輩子面朝黃土背朝天,和陌生人講話都不利索的他,卻在臺(tái)上即興講了10多分鐘。

“富裕起來(lái)了,腰桿子直了,說(shuō)話也就有底氣了。”徐亞茹心里清楚父親改變的緣由。

閨女回來(lái)了,也有了用武之地,老徐打心眼里高興。去年底,新買了一輛小轎車和一輛拖拉機(jī),新房子馬上也要交房了,老徐的干勁兒更足了。

記者在村里遇到56歲的村民徐學(xué)海,他原來(lái)也是貧困戶,去年試種3棚微型薯掙了5萬(wàn)多元。“摘了窮帽不算啥,咱還要奔小康呢,明年打算弄上十幾個(gè)大棚。”徐學(xué)海笑著說(shuō)。

村里廣場(chǎng)旁,十幾位村民正忙著打理5月種下的近百畝百日草,據(jù)說(shuō)有6種顏色。藍(lán)天白云下,姹紫嫣紅的“花田草海”景象,已在徐亞茹的腦海里浮現(xiàn)。

“家鄉(xiāng)變好了,風(fēng)景更美了。站在‘鄉(xiāng)村振興’的大舞臺(tái)上,這里有施展才華的廣闊空間。”徐亞茹對(duì)未來(lái)充滿信心。實(shí)際上,1997年出生的徐亞茹并不孤單,如今和她一樣回村的年輕人已經(jīng)有七八個(gè)。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

河南平頂山:特色產(chǎn)業(yè)讓奔小康的腳步更鏗鏘

- [詳細(xì)]

- 光明網(wǎng) 2020-07-07

邊境村“美麗蝶變”,拉郊鄉(xiāng)人感受“幸福來(lái)敲門”!

- [詳細(xì)]

- 西藏日?qǐng)?bào) 2020-07-07

守住這片牧場(chǎng),就是守住了神圣國(guó)土

- [詳細(xì)]

- 西藏日?qǐng)?bào) 2020-07-07

培訓(xùn)班里學(xué)致富

- [詳細(xì)]

- jj 2020-07-07

南寧江南區(qū):大青棗產(chǎn)業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)

- [詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2020-07-07

從深度貧困村到集體經(jīng)濟(jì)示范村——一個(gè)石漠化山區(qū)駐村第一書(shū)記的堅(jiān)守

- [詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2020-07-07

電商助新疆群眾脫貧致富

- [詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2020-07-07

云南礦采荒山披新綠 生態(tài)修復(fù)富農(nóng)家

- [詳細(xì)]

- 央視網(wǎng) 2020-07-07

脫貧致富路上的“喜羊羊”

- [詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 2020-07-07

[朝聞天下]國(guó)家發(fā)展改革委 2億資金支持中歐班列集結(jié)中心示范工程

- [詳細(xì)]

- 央視網(wǎng) 2020-07-07

什么樣的新職業(yè)能得到國(guó)家“認(rèn)證”

- [詳細(xì)]

- 光明網(wǎng)-《光明日?qǐng)?bào)》 2020-07-07

斬?cái)嗝襁M(jìn)黨伸向香港的黑手

- [詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2020-07-07

中國(guó)駐英大使:香港國(guó)安法完全符合“一國(guó)兩制”方針 并將保障“一國(guó)兩制”行穩(wěn)致遠(yuǎn)

- [詳細(xì)]

- 央視網(wǎng) 2020-07-07

- 正風(fēng)肅紀(jì) | 山東四市八人被通報(bào),涉違規(guī)挪用扶貧專項(xiàng)資金、醉酒駕駛等問(wèn)題

- 正風(fēng)肅紀(jì)|濟(jì)南通報(bào)4起酒駕醉駕典型問(wèn)題:交通運(yùn)輸局職員酒駕被黨內(nèi)警告

- 【新時(shí)代?青年說(shuō)】變局時(shí)代,中美關(guān)系如何跨過(guò)“陷阱”

- “鼓行之勇,充滿自信!”山東省教育招生考試院發(fā)布《致夏季高考考生的一封信》

- 日下線300臺(tái)重卡 中國(guó)重汽在剝離輔業(yè)、市場(chǎng)導(dǎo)向倒逼研發(fā)等不斷改革中實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展