周振興一記耳光的背后:只要叫我當(dāng)這個書記,我就要叫老百姓吃飽飯

來源:齊魯網(wǎng)

2018-12-22 10:12:12

齊魯網(wǎng)12月22日訊 7月,一篇題為《書記的一記耳光》——聚焦為改革自扇耳光的原菏澤地委書記周振興的文章,讓這位如今早已退休的老人在網(wǎng)上火了。

40年前,作為敢為人先的改革先鋒,周振興為何當(dāng)眾自扇耳光,這背后有著哪些不為人知的故事?

8月,我們在青島一處幽靜的庭院里,見到了步入耄耋之年的周振興老先生。雖然已經(jīng)是92歲高齡,但談及過往,老先生依舊神采奕奕,聲音較于往常,更是抬高了幾分,彷佛那一場春雷般的改革就在眼前。

周振興接受閃電新聞記者采訪

咽不下的菜團(tuán)子

“白天喝稀湯,晚上光尿床,不怨爹,不怨娘,就怨地里不打糧…”談起當(dāng)年剛剛調(diào)到菏澤的場景,周振興引用了當(dāng)時民間的順口溜向我們描述了當(dāng)時農(nóng)民生活的狀況。

1958年,中國農(nóng)村實(shí)行公社化體制,土地收歸集體,“吃大鍋飯”的時代就此開始。“大鍋飯”嚴(yán)重挫傷了農(nóng)民勞作的積極性,從那之后的二十年間,農(nóng)業(yè)沒有翻過來,一直到1978年。

1977年9月周振興剛開始主持菏澤地委工作,便開始了下鄉(xiāng)考察,來到了東明縣一位叫張殿興的農(nóng)民家里。

張殿興向記者講述當(dāng)年周振興走訪時的情景

“土坯堂屋只剩中間一間,屋里只有一個大地鋪。”這是周振興走進(jìn)張殿興家的第一印象。

“當(dāng)時在張殿興家,我問他吃什么飯,并走向他的廚房。老兩口攔著我,不愿意讓我進(jìn)去。我從籃子里拿出高粱殼做的菜團(tuán)子,掰開咬了一口,又苦又澀,咽不下去。”講到這里周振興有些哽咽,“張殿興的妻子急急忙忙說:俺不苦,就是現(xiàn)在地里不收啥。俺感謝共產(chǎn)黨,沒有共產(chǎn)黨,俺活不到今天。當(dāng)時我就受到刺激了,我的淚當(dāng)時就止不住流下來了。”

當(dāng)天晚上周振興和縣里的同志研究到半夜一點(diǎn)多,決定把小井村和周圍的幾個貧困村成立新的工作組,從縣里抽調(diào)干部去加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。之后,周振興做了一個更為大膽的決策:把全縣的鹽堿地分給農(nóng)民。此舉開啟了山東土地改革的閘門,從此山東農(nóng)村進(jìn)入新的歷史階段。

憤懣的“一記耳光”

提及媒體報道中的“一記耳光”,周振興告訴記者,“當(dāng)時這樣的事情很多,打一巴掌也是情不自禁。這個事沒有什么可說的,作為領(lǐng)導(dǎo)干部工作沒做好,自責(zé)是應(yīng)該的。”

改革開放初期的一個仲春時節(jié),周振興去曹縣看望一位曾經(jīng)為革命做出很大貢獻(xiàn)的重病老人伊巧云。在伊巧云家中,當(dāng)他詢問老人有什么要求時,伊巧云猶豫了一下說,“就是想吃半碗肥中帶瘦的豬肉。”

伊巧云的回答讓他十分痛心。

“生重病的老人,在我們的領(lǐng)導(dǎo)下,竟吃不上半碗肉。同志們,我們還有臉當(dāng)他們的書記嗎?我們這些大小書記的臉還叫臉嗎?”回到縣里開會時,周振興再也抑制不住自己內(nèi)心的憤懣,不禁揚(yáng)手扇了自己一耳光,在場的同志無不動容,陷入愧疚和自責(zé)之中。

“當(dāng)時,想吃豬肉可不是一件容易的事情。”周振興表示伊巧云老人的要求更加堅(jiān)定了他改革的決心。

堅(jiān)持來的“兩把刀”

在1977年秋天,周振興在曹縣調(diào)研時,遇到了三四個老太太,就問道,“群眾對政府有什么要求啊?”

其中有一位老太太說,“啥要求,快死的人了,還不知道能不能吃上口豬肉呢!”交談間,兩頭在場里亂跑的老母豬,讓周振興陷入深思,“明明養(yǎng)著豬,為什么不能讓老百姓吃上豬肉呢?”

后來,為了解決群眾的吃肉問題,周振興就提出來“兩把刀”政策--“‘一把刀’留給公社屠宰站,按照規(guī)定殺豬;‘另一把刀’給自己養(yǎng)豬的農(nóng)民,經(jīng)過市管所批準(zhǔn)之后,他們殺的豬,可以上市。”這“兩把刀”一經(jīng)推出,整個市場大變樣,“農(nóng)民吃上豬肉高興的不得了,但到了省里就不行了,通不過。”周振興提出的“兩把刀”,受到了很多人的反對,省里會議上,周振興和許多同志就此事爭得不可開交。迫于周振興的堅(jiān)持和執(zhí)拗,最后省里領(lǐng)導(dǎo)只好默許了,“后來過了一段時間,證實(shí)‘兩把刀’是行得通的,報紙頭版也刊登了。”

推不動的“菏澤八條”

三個月的農(nóng)村走訪,農(nóng)民在公社化體制下的貧苦生活,深深刺痛了周振興的心。回到市委的周振興終于坐不住了,在1978年大年初三就召開菏澤地委常委擴(kuò)大會議。會后整理出八條會議紀(jì)要,簡稱“菏澤八條”。“菏澤八條”雖然看起來簡單,但實(shí)際上架空了生產(chǎn)隊(duì),包產(chǎn)到組。而從包產(chǎn)到組到包產(chǎn)到戶,只有一步之遙。

“八條我記不很全了。還記得是農(nóng)村開‘四放’,開放集市貿(mào)易,允許走向船戶,允許社員飼養(yǎng)大牲畜…”回想起當(dāng)時的會議紀(jì)要,周振興喜中有憂,“頭一次開會反應(yīng)不大,第二次又開會,有點(diǎn)反應(yīng),但是也不大。干部怕跟著你犯錯誤,推不動。”

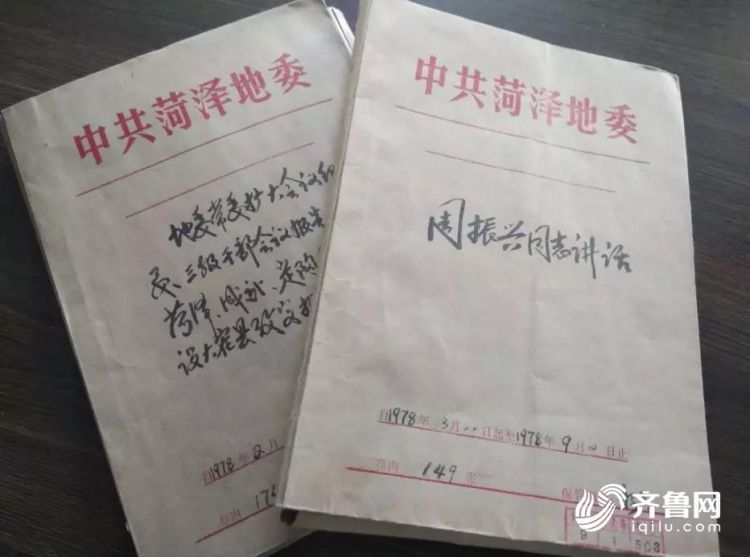

眼看自己改革推行受阻,周振興內(nèi)心十分焦急。1979年2月周振興再次召開三級干部會議,并發(fā)表了8小時的講話,“如果叫我當(dāng)?shù)匚瘯洠揖妥尷习傩粘燥栵垼蝗坏匚瘯浳覍幙刹桓桑?rdquo;回憶起當(dāng)年在三級干部會議上的一番苦口婆心的話,周振興眼睛濕潤了。

“當(dāng)時改革可以說是冒天下之大不韙,干部害怕犯錯,都不敢響應(yīng),”為了給縣委書記們吃顆定心丸,周振興特意對他們講,“請你們把筆記本拿出來,把我這段話記下來。不要怕,如果這件事情我們搞錯了,上級追查下來,我周振興一個人承擔(dān)責(zé)任。如果有人告狀告到北京打官司,我陪著去。”

會議結(jié)束后,周振興要求把講話錄音在各個公社廣播上進(jìn)行了播放。盡管當(dāng)時已是春寒料峭,但農(nóng)民在第一次聽菏澤地委書記如此振奮人心的講話時,還是備受鼓舞。

頂住的“非議和阻力”

盡管土地改革得以開展,但在周邊地區(qū)還是引起了巨大非議,不少兄弟市的同志更是以“刮妖風(fēng)”來挖苦諷刺。相較于這些諷刺,一篇央媒的報道,猶如一道晴天霹靂,讓周振興睡不著覺。

3月15日,《人民日報》在頭版頭條刊發(fā)了一條讀者來信,并配發(fā)了編者按,反對搞分田包干。這篇稿子的發(fā)表,讓周振興壓力陡增,為此,他還專門找了一些同志談過,但最終還是果斷作出了決定:頂住!

實(shí)踐證明,對土地改革超乎常人的堅(jiān)定,得到了回報,菏澤在第一年就迎來了豐收。1981年,菏澤一舉由糧食凈調(diào)入地區(qū)變成了凈調(diào)出地區(qū)。到上世紀(jì)80年代中期,占山東人口不到十分之一的菏澤,提供了全省六分之一的商品糧,成為全國重要的商品糧基地。

登上歷史前臺的小井村

改革開放從農(nóng)村開始,土地改革無疑是其中重要的一環(huán)。40年前小井村的改革成為菏澤乃至華北地區(qū)邁出的土地改革第一步。如今的農(nóng)村實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變,農(nóng)民的生產(chǎn)生活方式也發(fā)生了翻天覆地的變化。

今天,我們已看不到菏澤當(dāng)年的破瓦舊屋,但是那些以土地改革為基石成長起來的城市高樓和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),都留下了大包干的時代印記。

現(xiàn)今,菏澤的農(nóng)村土地又開始了集中管理、科學(xué)種植的新型土地改革,在某一個歷史節(jié)點(diǎn)上選擇與之相匹配的生產(chǎn)方式,這就是改革的意義所在。

閃電新聞記者 張曉博 劉暢 穆廣輝 董平生 劉銀春 成翔

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

海岱之間雙明珠 瞰淄博·濰坊輝映魯中譜新篇丨《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇播出。在濰坊篇中,我們一起通過空中視角,來領(lǐng)略泰沂山脈的壯麗、湯湯大河的秀美、美麗鄉(xiāng)村的錦繡和...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

從污染萎縮到碧水環(huán)繞 清代文人贊它“錦秋湖色勝湘湖”|《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇開播。在淄博篇中,我們一同感受山明水秀、歷史悠久的“齊都故地”,領(lǐng)略這座工業(yè)名城轉(zhuǎn)換新動能、布...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

穿越千年歷久彌新 昔日齊國故都今朝煥發(fā)新風(fēng)采|《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇開播。在淄博篇中,我們一同感受山明水秀、歷史悠久的“齊都故地”,領(lǐng)略這座工業(yè)名城轉(zhuǎn)換新動能、布...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

“新淄博大都市”這里代表著淄博鳳凰涅磐中迸發(fā)的新活力|《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇開播。在淄博篇中,我們一同感受山明水秀、歷史悠久的“齊都故地”,領(lǐng)略這座工業(yè)名城轉(zhuǎn)換新動能、布...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

峰壁如削雄奇險秀 這座魯中名山凝聚了歷史風(fēng)云與紅色印記|《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇開播。在淄博篇中,我們一同感受山明水秀、歷史悠久的“齊都故地”,領(lǐng)略這座工業(yè)名城轉(zhuǎn)換新動能、布...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

俯瞰“蔬菜之鄉(xiāng)”壽光:遭受洪澇災(zāi)害后正在迅速恢復(fù)元?dú)庳讹w閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇播出。在濰坊篇中,我們一起通過空中視角,來領(lǐng)略泰沂山脈的壯麗、湯湯大河的秀美、美麗鄉(xiāng)村的錦繡和...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

誕生了全省五分之一的冠軍企業(yè) 這里是濰坊高新產(chǎn)業(yè)集聚地丨《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇播出。在濰坊篇中,我們一起通過空中視角,來領(lǐng)略泰沂山脈的壯麗、湯湯大河的秀美、美麗鄉(xiāng)村的錦繡和...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

濰河與汶河相會風(fēng)光美如畫 王盡美故鄉(xiāng)如今變“諸城模式”丨《飛閱齊魯》

- 12月22日晚,《飛閱齊魯》淄博·濰坊篇播出。在濰坊篇中,我們一起通過空中視角,來領(lǐng)略泰沂山脈的壯麗、湯湯大河的秀美、美麗鄉(xiāng)村的錦繡和...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

百歲沂蒙紅嫂張淑貞:終生踐行愛黨擁軍 紅嫂精神永垂不朽

- “ 蒙山高,沂水長,好紅嫂,永難忘”。沂蒙紅嫂的典型代表、百歲老人張淑貞雖然去世了,但她終身踐行的愛黨擁軍、無私奉獻(xiàn)的“紅嫂”精神...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

95秒|追憶沂蒙紅嫂張淑貞:手握一枚黨徽直到離世……

- 12月20日清晨,沂蒙紅嫂張淑貞因病醫(yī)治無效在沂南逝世,享年104歲。22日上午,張淑貞同志遺體告別儀式在沂南縣殯儀館舉行。[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

U23聯(lián)賽半決賽:魯能1-2不敵上港,無緣晉級決賽

- [詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

《飛閱齊魯》編導(dǎo)徐琦:首尾相接,也算善始善終!

- 10月中旬,濰坊的載人機(jī)拍攝進(jìn)入尾聲,聚餐時,航拍團(tuán)隊(duì)的伙伴笑意盈盈的過來碰杯,說:祝賀哈,善始善終啊。[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

勞森披8號球衣上演“首秀” 桑普森周日抵達(dá)北京

- [詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句