一家三代修文物 匠心精神守時(shí)光

來(lái)源:南寧晚報(bào)

2018-08-06 16:08:08

一家三代修文物 匠心精神守時(shí)光

用修復(fù)技藝傳承延續(xù)文物所蘊(yùn)含的恒久魅力

▲

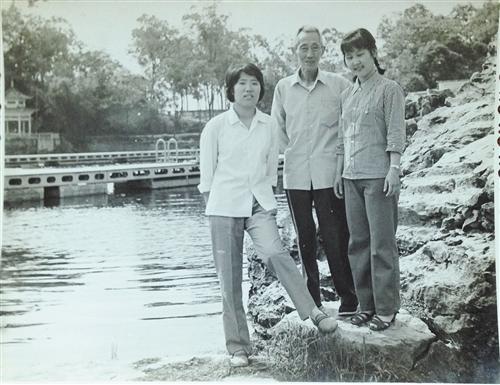

1978年,鄧靜娟(右)與廣西博物館聘請(qǐng)的蘇州裝裱老師傅(中)合影留念

退休后的鄧靜娟很喜歡旅行

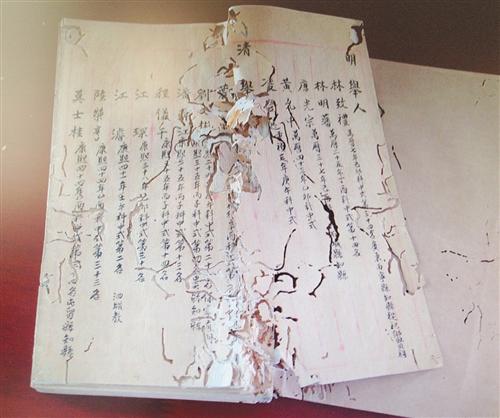

鄧靜娟修復(fù)過(guò)的古籍(前)

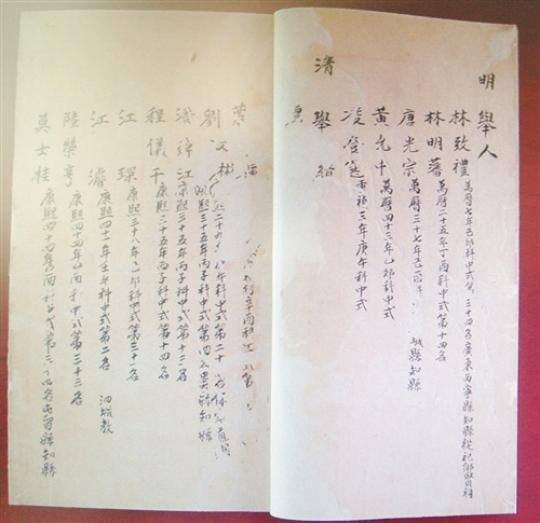

鄧靜娟修復(fù)過(guò)的古籍(后)

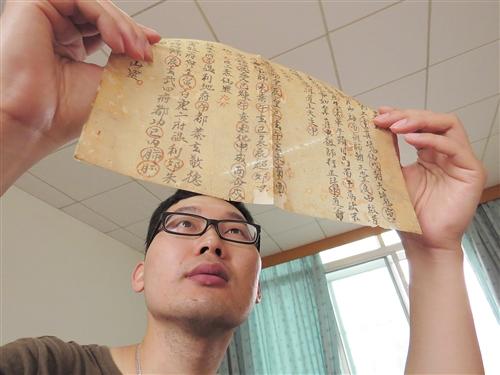

迎著光,楊洪飛小心翼翼地檢查一頁(yè)剛完成修復(fù)工作的古籍

■本報(bào)記者 陳蕾/文 賴有光/圖

40年前,如果提到博物館,或許大多數(shù)人只有一個(gè)模糊的概念,對(duì)于文物修復(fù)師這個(gè)職業(yè)更是十分陌生。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,社會(huì)大眾對(duì)文物的保護(hù)和傳承有了更加深刻的認(rèn)識(shí),逛博物館正成為越來(lái)越多人的生活常態(tài)。

在瞬息萬(wàn)變的時(shí)代里,廣西博物館文物修復(fù)師鄧靜娟一家三代人默默堅(jiān)守著,因興趣而投入,因熱愛(ài)而堅(jiān)守,用修復(fù)技藝傳承延續(xù)著文物所蘊(yùn)含的恒久魅力。

1

因特殊制度步入陌生領(lǐng)域

鄧靜娟的家鄉(xiāng)在柳州融水縣,在她兒時(shí)的記憶里,父親有著一份頗為“神秘”的工作——廣西博物館文物修復(fù)師,專門(mén)負(fù)責(zé)裝裱修復(fù)館藏的古書(shū)畫(huà)。少時(shí),鄧父靠裝裱字畫(huà)謀生,其兄是著名國(guó)畫(huà)家、有著“畫(huà)梅圣手”之譽(yù)的鄧俊群,兄弟倆一人作畫(huà)一人裝裱。

傳統(tǒng)裝裱工藝不僅是書(shū)畫(huà)藝術(shù)不可或缺的一環(huán),裝裱質(zhì)量更關(guān)系著字畫(huà)作品的品相和存世時(shí)間。清代書(shū)畫(huà)鑒別名家陸時(shí)化在其所著《書(shū)畫(huà)說(shuō)鈐》一書(shū)中寫(xiě)道:“書(shū)畫(huà)不遇名手裝池,雖破爛不堪,寧包好藏之匣中。不可壓以他物,不可性急而付拙工,性急而付拙工,是滅其跡也。拙工謂之殺畫(huà)劊子。”寥寥數(shù)語(yǔ)足見(jiàn)裝裱之重要性。多年的手藝和嫻熟經(jīng)驗(yàn)讓鄧父進(jìn)入廣西博物館工作后,成為不可多得的古字畫(huà)裝裱師。由于鄧父只有每年春節(jié)才會(huì)回融水,加之沉默寡言的個(gè)性,父女間的交流并不多,鄧靜娟對(duì)其工作性質(zhì)自然知之甚少。

1976年,鄧父退休返鄉(xiāng),當(dāng)時(shí)我國(guó)仍實(shí)行子女頂替就業(yè)制度,即父母退休、退職后,由其子女頂替空下來(lái)的名額,進(jìn)入父母原工作單位上班。這一特定條件下形成的勞動(dòng)就業(yè)制度,讓剛滿20歲的鄧靜娟走進(jìn)了完全陌生的領(lǐng)域。剛到博物館那年,鄧靜娟的主要工作是在館里的資料室負(fù)責(zé)校對(duì)資料,平時(shí)便看書(shū)自學(xué)博物館的相關(guān)知識(shí)。

1977年,中國(guó)恢復(fù)高考制度,原本在博物館裱畫(huà)室工作的兩個(gè)年輕人順利考入大學(xué),裱畫(huà)室僅剩下一名裝裱師。得知博物館計(jì)劃招聘人員填補(bǔ)空缺,鄧靜娟主動(dòng)申請(qǐng)進(jìn)入裱畫(huà)室,這也是她第一次近距離接觸父親的工作,學(xué)習(xí)和了解傳統(tǒng)裝裱工藝。

2

潛心研究磨煉修復(fù)技藝

裝裱古書(shū)畫(huà),需經(jīng)過(guò)沖洗去污、揭舊補(bǔ)綴、修磨殘口、礬掙全色、刺制裱綾、鑲嵌綾絹、轉(zhuǎn)邊扶背、砑光上桿等多道工序,尤其是具有珍貴文物價(jià)值的古書(shū)畫(huà),離不開(kāi)經(jīng)驗(yàn)豐富、技藝高超裝裱師的言傳身教。

為了培養(yǎng)文物修復(fù)人才,博物館一方面安排新人到外地參加培訓(xùn),一方面專門(mén)從蘇州聘請(qǐng)了一位70多歲的裝裱師傅到館傳授經(jīng)驗(yàn)。裝裱修復(fù)古書(shū)畫(huà)絕非簡(jiǎn)單打個(gè)“補(bǔ)丁”,而是要求看不出有“補(bǔ)丁”,其中最難的莫過(guò)于接筆,即把畫(huà)芯有缺筆的地方復(fù)原。通常需要修復(fù)的古舊字畫(huà)大多有殘缺之處,要接上古人的筆墨,不僅要了解古代書(shū)畫(huà)各流派的特點(diǎn),還要掌握用筆用墨技巧,準(zhǔn)確推斷缺損處的畫(huà)意結(jié)構(gòu),才能讓一幅殘破不堪的古書(shū)畫(huà)重現(xiàn)古之神韻。

在長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間里,鄧靜娟跟著師傅潛心研究學(xué)習(xí),打牢基礎(chǔ),此后更經(jīng)常利用假期回鄉(xiāng)向父親請(qǐng)教。經(jīng)歷時(shí)間的沉淀與打磨,鄧靜娟逐漸成長(zhǎng)為能夠獨(dú)當(dāng)一面的古書(shū)畫(huà)裝裱修復(fù)師。與此同時(shí),隨著改革開(kāi)放的深入,國(guó)家對(duì)文物保護(hù)的力度不斷加強(qiáng),特別是在2002年正式立項(xiàng)建設(shè)了國(guó)家重點(diǎn)文化工程“中華再造善本工程”,古籍的保護(hù)和合理利用受到前所未有的重視。

古籍蘊(yùn)藏著古人的智慧,見(jiàn)證了曾經(jīng)的歷史時(shí)光,然而與亟待修復(fù)的古籍相比,全國(guó)古籍修復(fù)師的數(shù)量屈指可數(shù),廣西博物館同樣面臨著無(wú)人可用的問(wèn)題。2006年,已經(jīng)50歲的鄧靜娟“轉(zhuǎn)行”成為博物館里唯一一位古籍修復(fù)師。2007年,國(guó)家古籍保護(hù)中心成立;2008年,古籍修復(fù)技藝被確定為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。令人欣喜的變化讓鄧靜娟倍感驕傲,她期待著新鮮血液的注入,但現(xiàn)實(shí)情況卻是,很少有人愿意整日俯首案臺(tái)前,只為了揭開(kāi)兩頁(yè)黏在一起的紙,或是恢復(fù)一個(gè)字最初的模樣。

3

三代修復(fù)師傳承匠心精神

2016年1月,中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道播出了一部3集文物修復(fù)類紀(jì)錄片《我在故宮修文物》,第一次完整呈現(xiàn)世界級(jí)的中國(guó)文物修復(fù)過(guò)程和技術(shù),也把文物修復(fù)師這一鮮為人知的職業(yè)放到了聚光燈下。

隨著紀(jì)錄片的走紅,修復(fù)師們展現(xiàn)的沉靜、細(xì)致,以及巧奪天工的技藝,迷倒一片年輕人,甚至成為新的“網(wǎng)紅”。那一年,鄧靜娟已經(jīng)退休5年,正享受著恬淡閑適的生活。彼時(shí)在廣西博物館里,3名分別為“70后”“80后”“90后”的專職古籍修復(fù)師讓古籍修復(fù)工作室不再冷清。其中的“80后”名叫楊洪飛,于2010年成為一名古籍修復(fù)師,帶其入門(mén)的師傅便是他的媽媽——鄧靜娟。

“古籍修復(fù)是一項(xiàng)非常細(xì)致且耗時(shí)很長(zhǎng)的工作,有時(shí)花幾個(gè)月才能補(bǔ)好一本古籍,楊洪飛個(gè)性沉穩(wěn),而且心細(xì),這些都是從事文物修復(fù)工作必備的條件。”鄧靜娟如是評(píng)價(jià)兒子。但若不是真正熱愛(ài),往往很難耐得住寂寞,并能長(zhǎng)期堅(jiān)持。

2018年是楊洪飛從事古籍修復(fù)工作的第八個(gè)年頭,33歲的他將修復(fù)一本古籍比喻為打游戲,必須殫精竭慮施展各種絕技,逐一突破層層關(guān)卡,最終通關(guān)時(shí)特別有成就感。相較于老一輩的文物修復(fù)師,年青一代“修煉功力”的途徑更加廣泛。楊洪飛幾乎每年都會(huì)到不同城市參加古籍修復(fù)培訓(xùn)班,也會(huì)透過(guò)網(wǎng)絡(luò)與同行交流學(xué)習(xí),平時(shí)還會(huì)配合博物館推出的主題活動(dòng),向市民和游客們講述古籍修復(fù)技巧,傳遞這份職業(yè)的意義所在。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

“桃癡”育桃20年,泥巴背了一座山

- “桃癡”育桃20年,泥巴背了一座山一般來(lái)說(shuō),桃子適合在海拔500米以下種植。對(duì)于新品種的研發(fā),他提出要做“人無(wú)我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我轉(zhuǎn)的優(yōu)質(zhì)...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-08-06

田朝暉扶貧日記|路的巨變,帶來(lái)脫貧底氣

- 田朝暉扶貧日記|路的巨變,帶來(lái)脫貧底氣新華每日電訊記者田朝暉在我掛職期間,硬化路四處延伸,通村路、通組路、串戶路……硬化路代表的不只...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-08-06

劉豐名教授的學(xué)術(shù)人生:求真心路積鴻雪,化作春泥沃撒播

- 劉豐名教授的學(xué)術(shù)人生:求真心路積鴻雪,化作春泥沃撒播真正的學(xué)者,從來(lái)都是超越年齡的。讀書(shū)期間,他積極參加進(jìn)步學(xué)生活動(dòng),于1949年初加入新...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-08-06

大山深處“點(diǎn)燈人”

- 記者近日在廣西灌陽(yáng)縣采訪,走訪了扎根大山深處的3位鄉(xiāng)村教師,他們或獨(dú)自一人守護(hù)一個(gè)學(xué)生,或辛苦耕耘三尺講臺(tái)一輩子,或大學(xué)畢業(yè)后返鄉(xiāng)繼承...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-08-06

讓“沙漠創(chuàng)新之花”開(kāi)在廣州

- 讓“沙漠創(chuàng)新之花”開(kāi)在廣州以色列媒體團(tuán)成員參觀考察中山大學(xué)中山眼科中心珠江新城院區(qū)。”吸引中以初創(chuàng)企業(yè)到廣州成長(zhǎng)從去年起,黎雅姿就...[詳細(xì)]

- 廣州日?qǐng)?bào) 2018-08-06

遼寧等地有強(qiáng)降雨 應(yīng)急管理部發(fā)布安全生產(chǎn)預(yù)警

- 預(yù)計(jì),6日至8日吉林東部、遼寧東部、內(nèi)蒙古東部、河北北部、北京東部、天津北部等地的部分地區(qū)累計(jì)降雨量有50-90毫米,局地可達(dá)100-200毫米...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-08-06

二季度全國(guó)政府網(wǎng)站抽查300人被問(wèn)責(zé)

- 國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室近期組織開(kāi)展了2018年第二季度全國(guó)政府網(wǎng)站抽查,并發(fā)布有關(guān)情況通報(bào)。2018年二季度,全國(guó)政府網(wǎng)站抽...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-08-06

一年干擾空氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)近百次 山西臨汾市又被約談了

- 一年干擾空氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)近百次。山西臨汾市又被約談了原標(biāo)題:一年干擾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)近百次,生態(tài)環(huán)境部約談山西臨汾市負(fù)責(zé)人。[詳細(xì)]

- 新華社 2018-08-06

上海碳市場(chǎng)現(xiàn)貨成交量位居全國(guó)前列

- 記者日前從上海環(huán)境能源交易所獲悉,2017年上海碳市場(chǎng)現(xiàn)貨成交量位居全國(guó)前列,納入配額管理單位連續(xù)4年基本實(shí)現(xiàn)100%履約。記者從日前召開(kāi)...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-08-06

走出“合理回報(bào)”的制度困境

- 走出“合理回報(bào)”的制度困境全國(guó)兩會(huì)民辦教育政策制定的焦點(diǎn)變遷。筆者嘗試分析從1983年~2013年與民辦教育相關(guān)的50件全國(guó)人大議案和425件全...[詳細(xì)]

- 中國(guó)青年報(bào) 2018-08-06

青藏高原溫泉蛇研究將助推高原病防治

- 青藏高原溫泉蛇研究將助推高原病防治。王鑫昕)記者從中國(guó)科學(xué)院成都生物研究所獲悉,國(guó)際學(xué)術(shù)期刊PNAS(《美國(guó)科學(xué)院院刊》)在線發(fā)表中國(guó)...[詳細(xì)]

- 中國(guó)青年報(bào) 2018-08-06

中國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)“神奇靈武龍”

- 記者從中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所獲悉,該所研究員徐星團(tuán)隊(duì)的最新研究認(rèn)為,來(lái)自中國(guó)中侏羅世早期即1.74億年前,生存著一種名為“...[詳細(xì)]

- 中國(guó)青年報(bào) 2018-08-06

炒股邂逅“大師”“白富美” “點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”騙你沒(méi)商量——網(wǎng)絡(luò)非法薦股新動(dòng)向調(diào)查

- 炒股邂逅“大師”“白富美”。“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”騙你沒(méi)商量——網(wǎng)絡(luò)非法薦股新動(dòng)向調(diào)查新華社記者桑彤、潘清交8萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)就可換取“天天漲停”的...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-08-06

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來(lái)說(shuō)兩句