歷史上的魯國,是周朝分封的姬姓邦國,疆域主要在今天的山東中部和南部。魯國是周禮的忠實踐行者,魯國人孔子在繼承周禮的基礎上,提出“仁”的理念,成為儒家思想的創始人。是什么力量推動“禮”在魯國生根發展?孔子為何會頻頻夢到周公?孔子和老子之間又有過怎樣的風云際會?

7月3日,總臺央視綜合頻道(CCTV-1)22:30檔,《尋古中國·齊魯記》第四集《周禮在魯》,帶你一起探尋為何“周禮盡在魯”以及孔子思想的形成。

位于山東曲阜市區東北的周公廟,始建于宋代,前身可追溯至西周時期的魯國太廟。廟中奉祀的,正是周朝禮樂的制定者——周公。周朝建立之初,封周公于少昊故墟魯地,因其要輔佐年幼的周成王,便讓長子伯禽代為受封。從周公制禮作樂,到伯禽移風易俗,周禮在這片東方大地上扎穩根基,開枝散葉。

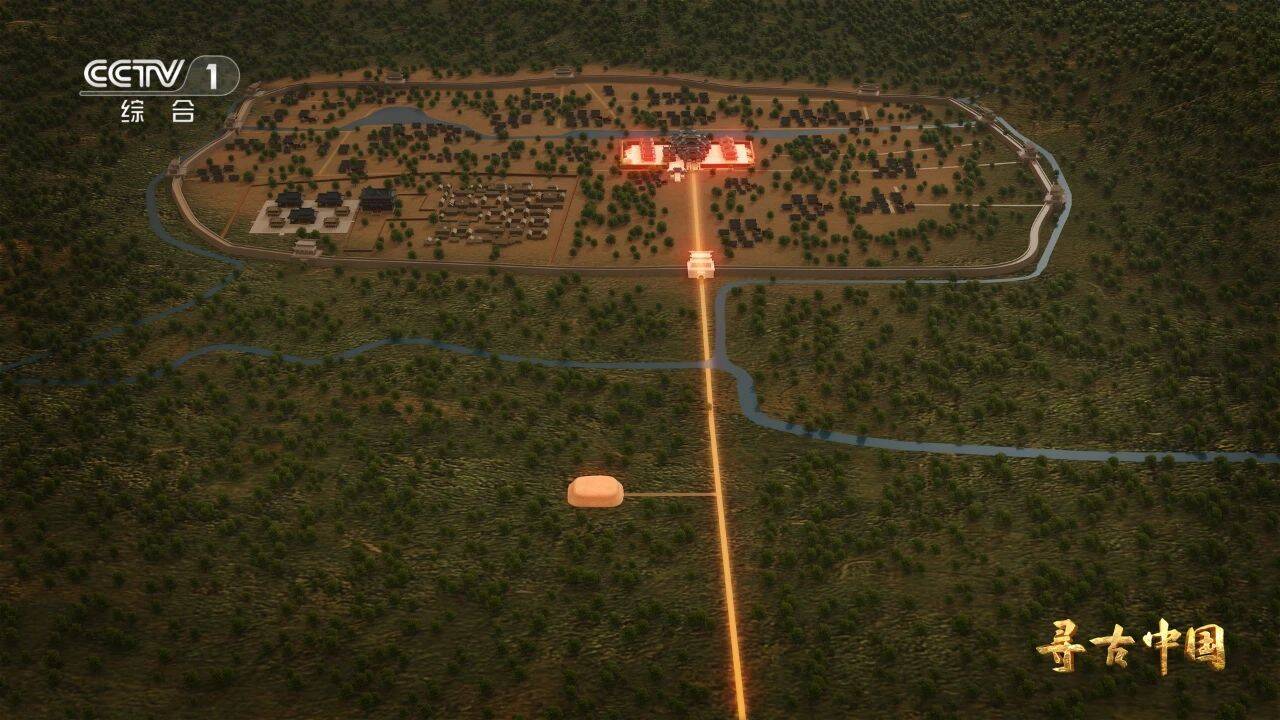

山東曲阜魯國故城,是迄今經過系統勘探的唯一一個貫穿西周和東周時期的諸侯國國都遺址。考古發掘證實,春秋時期,魯國故城形成了內、外兩重城圈。宮城居中,居住址分布在東、西、北三面。手工業作坊則布局在城西和城北。宮殿區、主干大道和都城正門連成一道貫通南北的中軸線。

這一布局與《周禮·考工記》中理想王城的規劃十分相似。作為周代早期城市的代表,曲阜魯國故城會是《周禮·考工記》營城理念的最初實踐嗎?伴隨著魯國故城的考古發掘,“禮儀之邦”會展露怎樣的風采?

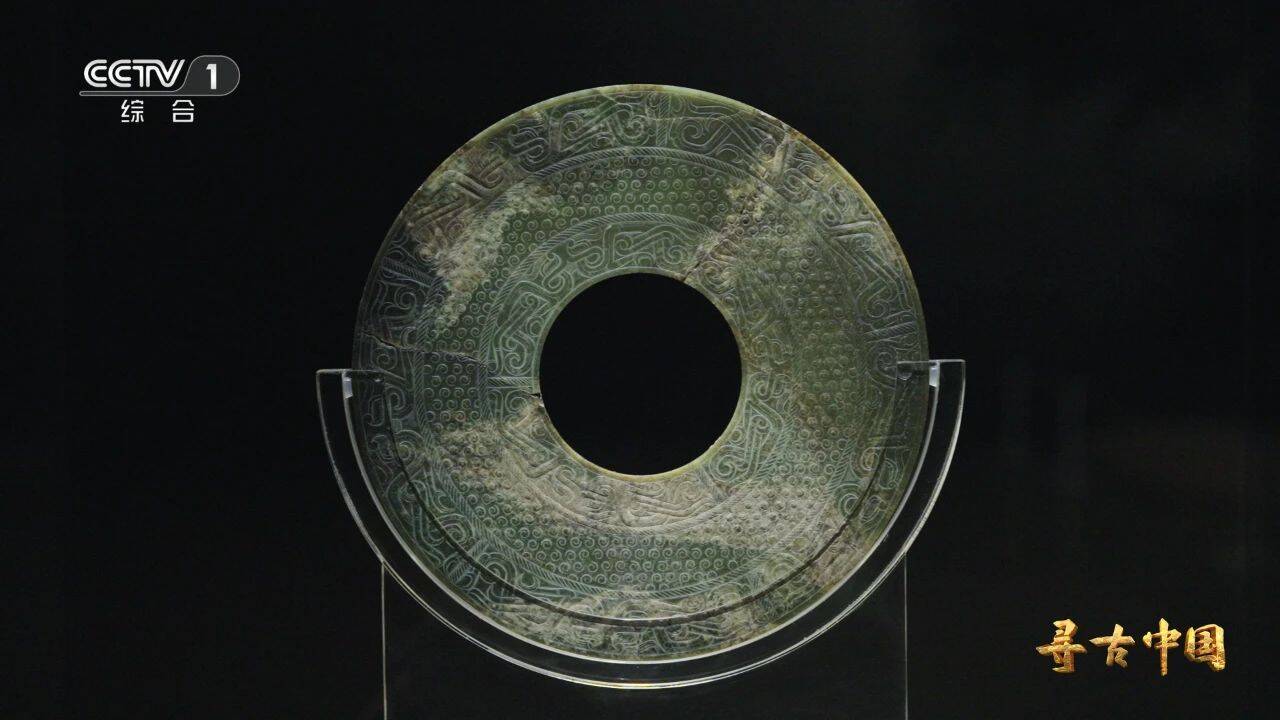

山東曲阜望父臺墓地,是魯國故城面積最大、時代延續時間最長的一處墓地。眾多出土文物中,魯國大玉璧最為引人注目。魯國大玉璧整體呈青碧色,外徑32.8厘米,孔徑11.6厘米,厚0.6厘米,正是《周禮》中記載“蒼壁禮天”的玉禮器。48號墓出土的銅匜和銅盤,則是一組用于“沃盥之禮”的禮器。受禮樂熏陶的魯國人過著怎樣的生活?這套禮制體系如何影響社會等級與秩序?

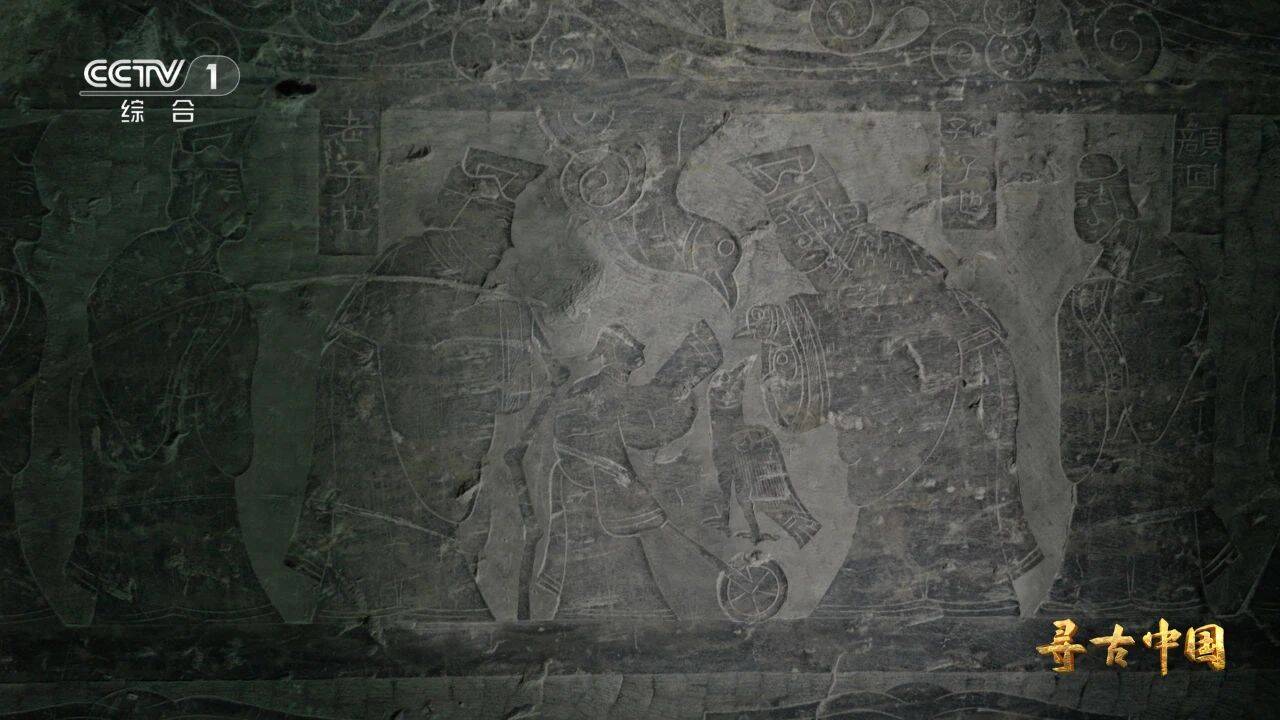

魯國故城西南,位于孔廟毓粹門闕里街的最北端,有一處矮小門第,據傳是孔子曾居住的地方。生活在忠實踐行周禮的魯國國都,孔子從小對周禮耳濡目染,而周公也成為孔子的崇拜對象。《史記》記載,公元前518年,孔子師徒受魯昭公委派,前往東周國都洛邑學習周禮,以完善魯國禮樂。孔子在洛邑見到老子,兩人如何以“禮”相待?孔子又表達了怎樣的追求與信念?

孔廟杏壇,是后人為紀念孔子“杏壇講學”而修建。相傳孔子于杏壇設教,創辦了中國歷史上的第一個私學,提出“有教無類”,只要交少許學費,哪怕只有一條肉干,也可以到他這里學習。通過這種方式,孔子將廟堂之上的“禮”傳播至鄉野民間。相傳,孔子一生弟子三千,有賢人七十二,儒家學說由此開啟。孔子思想主張的核心是什么?與今天的我們有著怎樣的關聯?

7月3日,總臺央視綜合頻道(CCTV-1)22:30檔,《尋古中國·齊魯記》第四集《周禮在魯》,走進山東曲阜魯國故城,探尋魯地何以贏得“周禮盡在魯矣”的贊嘆,以及儒家思想的千年傳承。